Mémoire de la mémoire

une histoire, une mémoire : les fresques de Giotto à la chapelle des Scrovegni de Padoue (XIII°s)

LA MÉMOIRE : D'UN ART HERMÉTIQUE À L'ENCYCLOPÉDIE PARTICIPATIVE

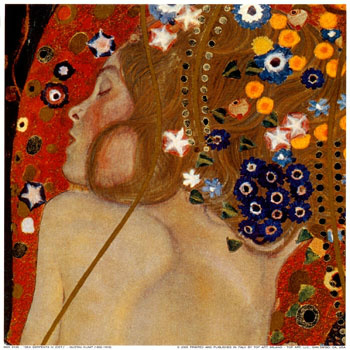

Mnémosyne d'après Dante Gabriel Rossetti, 1875-1881, Delaware Art Museum. Le mot « mémoire » vient de la déesse Mnémosyne. Mystérieuse, elle n’a laissé aucune représentation dans l’Antiquité. Il a fallu le talent de Rossetti pour l’imaginer.

Avant l’avènement du livre imprimé, c’était la mémoire qui régissait la vie quotidienne aussi bien que le savoir occulte. « L’art qui conserve tous les arts » (Ars artium omnium conservatrix) : ce titre donné plus tard à l’imprimerie aurait pu être le sien. C’était la mémoire des individus et des communautés qui véhiculait le savoir à travers le temps. Pendant des millénaires, ce fut elle, la mémoire personnelle, qui régna sur les divertissements comme sur l’information, sur la transmission et le perfectionnement des techniques, la pratique du commerce et celle des diverses professions. C’était par elle et en elle qu’étaient engrangés, préservés, accumulés les fruits de l’éducation. Elle était une faculté impressionnante, que chacun se devait de cultiver selon des méthodes et pour des raisons que nous avons depuis longtemps oubliées. Depuis cinq siècles, nous ne voyons plus de cet empire, de ce pouvoir de la mémoire, que quelques pitoyables vestiges.

À cette réalité qui gouvernait leur vie, les Grecs donnèrent une forme mythologique. La déesse de la mémoire (Mnémosyne), était de la race des Titans, fille d’Uranus (le ciel) et de Gaia (la Terre) ; elle était aussi la mère des neuf Muses. Celles-ci, selon la légende, étaient la poésie épique (Calliope), l’histoire (Clio), la flûte (Euterpe), la tragédie (Melpomène), la danse (Terpsichore), la lyre (Erato), le chant sacré (Polymnie), l’astronomie (Uranus) et la comédie (Thalie).

Lorsque les neuf filles du roi Piéros les défièrent, dit-on, dans un concours de chant, leur punition fut d’être changées en pies, tout juste capables de répéter inlassablement une même note. Chacun avait besoin de la mémoire. Tout comme les autres arts, elle pouvait être cultivée et l’on connaissait d’habiles moyens de la parfaire. Elle possédait ses virtuoses que l’on admirait. Ce n’est qu’à une époque toute récente que les « exercices de mémoire » sont devenus un sujet de dérision et un refuge pour charlatans. Les arts traditionnels de la mémoire, dont Frances A. Yates a retracé l’histoire avec tant de charme, prospérèrent en Europe pendant des siècle.

L’inventeur de la mnémotechnie fut, dit-on, le poète lyrique grec Simonide de Céos (env. 556-468 ? av. J.-C.). Homme aux talents variés, il semble par ailleurs avoir été le premier à accepter le paiement de ses poèmes. Cicéron, lui-même connu pour l’excellence de sa mémoire, nous conte dans son ouvrage sur l’art oratoire les origines de la réputation de Simonide. Lors d’un banquet que Scopas donnait en sa maison de Thessalie, le poète avait été invité à chanter, moyennant finances, les louanges de son hôte. En fait, seule une moitié de ses vers furent dédiés à Scopas, le reste de son chant étant un éloge des divins jumeaux, Castor et Pollux. Scopas, irrité, refusa de payer davantage que la moitié de la somme promise. De nombreux invités étaient encore attablés lorsqu’on vint dire à Simonide que deux jeunes gens l’attendaient à la porte. Il sortit et ne vit personne. Bien entendu, ces mystérieux visiteurs n’étaient autres que Castor et Pollux en personne ; ils avaient trouvé ce moyen de récompenser Simonide pour leur part du panégyrique. En effet, à peine le poète avait-il quitté la salle que le toit s’écroulait, enfouissant tous les autres convives sous un monceau de décombres. Lorsque les parents des victimes vinrent chercher les cadavres pour leur rendre les derniers honneurs, il fut impossible de les identifier tant ils étaient défigurés. C’est alors que Simonide exerça sa remarquable mémoire, indiquant à chacun des parents endeuillés quel était le corps qui leur revenait. Il se souvenait parfaitement de leur place avant l’accident, et c’est ainsi qu’il put identifier les dépouilles - illustration ci-contre -.

|

Cette expérience devait lui suggérer la forme classique de l’art de la mémoire dont il est censé être l’inventeur. Cicéron, pour qui la mémoire était l’une des cinq composantes de la rhétorique, explique ainsi la démarche de Simonide :

Il déduisit que les personnes désireuses d’éduquer cette faculté devaient choisir des lieux, puis former des images mentales des choses dont elles souhaitaient se souvenir ; elles pourraient alors emmagasiner les images dans ces différents lieux, de sorte que l’ordre de ces derniers préserveraient l’ordre des choses, tandis que les images évoqueraient les choses elles-mêmes ; nous utiliserions ainsi les lieux et les images de la même façon qu’une tablette de cire et les lettres qu’on y trace.

L’art de Simonide, qui domina la pensée européenne pendant tout le Moyen Âge, était donc fondé sur deux principes simples, celui des lieux (loci) et celui des images (imagines) ; ces principes allaient servir de base durable aux procédés mnémotechniques des rhéteurs, des philosophes et des savants.

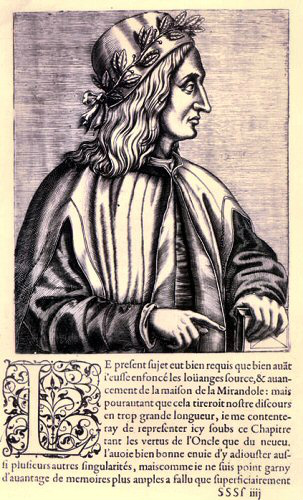

L’ouvrage le plus couramment utilisé fut un traité écrit vers 86-82 avant J.-C. par un maître de rhétorique romain. Ce texte, connu sous le nom de Ad Herennium - illustration ci-contre-, sa dédicace, était d’autant plus estimé que certains en attribuaient la rédaction à Cicéron lui-même. L’autre grand maître latin de la rhétorique, Quintilien (env. 35-95 de notre ère), devait préciser les choses en élaborant une méthode « architecturale » destinée à graver la mémoire de lieux. Pensez, dit-il, à un grand bâtiment dont vous traverserez successivement les nombreuses salles en en mémorisant tous les ornements et le mobilier. Attribuez ensuite une image à chacune des idées dont vous désirez vous souvenir et, traversant à nouveau le bâtiment, déposez chacune de ces images selon cet ordre dans votre imagination. Si, par exemple, vous déposez mentalement une lance dans le salon et une ancre dans la salle à manger, vous saurez, plus tard, qu’il vous faut parler d’abord de la guerre et ensuite de la marine … Ce système n’a rien perdu de son efficacité.

Au Moyen Âge, il s’établit tout un jargon technique distinguant entre la mémoire « naturelle », que chacun possède en naissant et qu’il utilise sans aucun entraînement particulier, et la mémoire « artificielle », que l’on peut développer. Les techniques étaient différentes selon qu’il s’agissait de mémoriser des choses ou des mots, les opinions variaient quant au lieu où on devait se trouver pour faire ses exercices, et quant aux endroits les plus appropriés pour servir d’entrepôt imaginaire aux loci et images de la mémoire. Certains maîtres conseillaient de choisir un endroit tranquille où l’esprit puisse procéder à son travail de fixation sans être gêné par les bruits ambiants ou le passage des gens. Bien entendu, une personne observatrice et qui avait voyagé possédait l’avantage de pouvoir s’équiper de « lieux » nombreux et variés. Il n’était pas rare à l’époque de voir les étudiants en rhétorique arpenter fébrilement l’intérieur de bâtiments déserts, notant la forme et l’ameublement de chaque pièce afin de fournir à leur imagination les moyens d’une mise en mémoire.

|

Sénéque le Père -illustration ci-contre- (v.55 av. J.-C./ 37 ap. J.-C.), célèbre professeur de rhétorique, était capable, disait-on, de reproduire fidèlement de longs passages de discours qu’il n’avait entendus qu’une seule fois, bien des années auparavant. Il impressionnait vivement ses élèves en demandant à une classe de deux cents d’entre eux de réciter chacun un vers tiré de quelque poésie, pour les répéter tous, ensuite, dans l’ordre inverse. Quant à Saint Augustin, qui avait lui aussi, à ses débuts, enseigné la rhétorique, il cite avec admiration le cas d’un de ses amis qui pouvait réciter tout Virgile – à l’envers.

Les exploits, et surtout les acrobaties, de la mémoire « artificielle » étaient fort appréciés. « La mémoire, dit Eschyle, est la mère de toute sagesse.» Opinion partagée par Cicéron : « La mémoire est trésor et gardien de toutes choses. » À l’apogée de la mémoire, avant la diffusion de l’imprimerie, la mnémotechnie était une nécessité pour l’amuseur, le poète et le chanteur, tout comme pour le médecin, l’homme de loi ou le prêtre.

Les premières grandes œuvres épiques d’Europe naquirent de la tradition orale, ce qui revient à dire qu’elles furent préservées et récitées grâce aux arts de la mémoire. L’Iliade et l’ Odyssée - illustration ci-contre- se transmirent d’abord de bouche à oreille. Pour désigner le poète, Homère emploie le mot « chanteur » (aoidos). Et ce « chanteur », avant Homère, semble avoir été celui qui récitait un seul poème, suffisamment court pour être dit en une seule fois devant le même auditoire. Le brillant chercheur américain Milman Parry nous a décrit, en Serbie musulmane, la survivance d’une pratique similaire, sans doute proche de celle de l’antiquité homérique. Il montre qu’à l’origine la longueur du poème était fonction de la patience des auditeurs et de l’étendue du répertoire de chaque chanteur. La grandeur d’Homère quelle que soit, par ailleurs, la réalité que recouvre ce nom – homme, femme ou ensemble de personnes – est d’avoir songé à réunir divers chants d’une heure en un seul poème épique, plus ambitieux dans son propos, plus développé dans ses thèmes et de structure complexe.

Les premiers livres de la Méditerranée antique furent écrits sur des feuilles de papyrus collées à la suite les unes des autres puis roulées. Le déroulement de ces livres était peu commode, et lorsque l’opération se répétait trop souvent, elle avait pour effet d’effacer l’écriture. Comme il n’y avait pas de pages numérotées, la vérification d’une citation était si fastidieuse que les gens préféraient s’en remettre à leur mémoire.

C’est par la mémoire aussi qu’étaient conservées les lois, avant de l’être par des documents. La mémoire collective fut donc le premier registre d’archives légales. Le droit coutumier anglais était un usage « immémorial », c’est-à-dire qui remontait en fait « aussi loin que mémoire d’homme n’avait point de souvenir contraire ». Sir William Blackstone -illustration ci-contre- pouvait écrire en 1765 : « Jadis, l’ignorance des lettres était, dans le monde occidental, aussi profonde qu’universelle. Elles étaient figées dans la tradition, et ceci pour la simple raison que les nations n’avaient qu’une faible idée de ce que pouvait être l’écriture. Ainsi, les druides celtes et gaulois s’en remettaient à leur mémoire pour leurs lois comme pour leur savoir ; parlant des Saxons primitifs qui s’établirent en notre pays ou leurs frères du continent, on a pu dire : leges sola memoria et usu retinebant *. »

* Ils ont retenu les lois uniquement par la mémoire et l'usage

Rites et liturgie étaient également préservés par la mémoire, avec les prêtres pour gardiens. De fréquents services religieux servaient à fixer les prières et le rituel dans l’esprit des jeunes fidèles. La prépondérance des textes versifiés et de la musique en tant que procédés mnémotechniques témoigne de l’importance que pouvait avoir la mémoire en ces temps d’avant l’imprimerie. Pendant des siècles, l’ouvrage de base pour la grammaire latine fut le Doctrinale, écrit au XIIe siècle par Alexandre de Villedieu, et qui se composait de deux mille vers de mirliton. Ces règles en vers étaient plus faciles à retenir, même si leur grossièreté était telle qu’elle consterna Aldus Manutius lorsqu’en 1501 il eut à réimprimer l’ouvrage.

Pour les philosophes scolastiques du Moyen Âge, il ne suffisait pas que la mémoire fût un procédé; ils en firent une vertu, l'un des aspects de la prudence. Après le XIIe siècle et la réapparition, sous forme de manuscrit, du classique Ad Herennium, les scolastiques semblent s'être intéressés bien moins à la technique de la mémoire qu'à son aspect moral. Il s'agissait de savoir en quoi elle pouvait encourager à une vie chrétienne.

Saint Thomas d'Aquin (1225-1274), proclament ses biographes, se souvenait parfaitement de tout ce qu'on lui avait enseigné à l'école. À Cologne, Albert le Grand l'avait aidé à développer sa mémoire. Les paroles des Pères de l'Église que Thomas rassembla pour Urbain IV après avoir visité de nombreux monastères furent couchées sur le papier non pas d'après des notes prises de sa main, mais au seul souvenir des textes qu'il avait parcourus. Il lui suffisait de lire un texte pour le retenir. Dans la Summa Theologiae (1267-1273), il reprend la définition de Cicéron, pour qui la mémoire est un élément de la prudence, et en fait l'une des quatre vertus cardinales. Puis il propose quatre règles pour le perfectionnement de cette mémoire, qui prévaudront jusqu'au triomphe du livre imprimé et seront inlassablement reproduites. Si Lorenzetti et Giotto peignirent les vertus et les vices, ce fut surtout, comme l'explique Frances A. Yates, pour aider le public à appliquer les règles thomistes de la mémoire artificielles. La fresque de la salle capitulaire de Santa Maria Novella, à Florence, offre à la mémoire du spectateur une représentation frappante de chacune des quatre vertus cardinales de saint Thomas ainsi que de leurs différentes parties. "Nous devons nous souvenir assidûment des joies invisibles du Paradis et des tourments éternels de l'Enfer", peut-on lire dans cet ouvrage fondamental du Moyen Âge qu'est le traité de Boncompagno. Pour celui-ci, la liste des vertus et des vices n'est qu'une série de "mémoratifs" dot le but est d'aider l'âme pieuse à fréquenter "les chemins de souvenance".

Dans la Divine Comédie de Dante (ci-contre), avec son plan de l'Enfer, du Purgatoire et du Paradis, lieux et images, conformément aux préceptes de Simonide et de saint Thomas, nous sont présentés de façon prégnante et dans un ordre facile à retenir. Sans compter d'autres exemples plus humbles. Les manuscrits des moines anglais du XIVe siècle contiennent des descriptions - l'idolâtrie en prostituée, par exemple- dont le but n'est pas tant d'être perçues par l'œil du lecteur que de fournir à sa mémoire des images invisibles.

|

Pétrarque (1304-1374)avait lui aussi la réputation d'être une autorité quant à la mémoire et à la meilleure façon de la cultiver. Il propose ses propres règles pour le choix des "lieux" où emmagasiner les images pour un usage ultérieur. L'architecture imaginaire de la mémoire, dit-il, doit comporter des lieux de rangement d'une taille moyenne, ni trop vastes ni trop petits pour l'image qu'il s'agit d'y mettre en réserve.

Lorsque naquit l'imprimerie, d'innombrables systèmes avaient été élaborés au service des arts de la mémoire. Au début du XVIe siècle, l'ouvrage le plus connu du genre était un texte pratique, Phœnix, sive Artificiosa Memoria (Venise, 1491). Ce manuel connut une grande popularité, comme en témoignent les nombreuses rééditions et traductions dont il fut l'objet. L'auteur Pierre de Ravenne y assure que les meilleurs loci sont ceux d'une église déserte. Une fois celle-ci trouvée, dit-il, il faut en faire le tour trois ou quatre fois en fixant dans son esprit tous les endroits où l'on déposera par la suite ses images mnémotechniques. Chaque locus devra être distant de cinq à six pieds des autres. Pierre se vante d'avoir pu, tout jeune encore, fixer de la sorte près de 100 000 lieux mémoratifs ; par la suite, ses voyages lui permirent d'en ajouter des milliers d'autres. L'efficacité de son système, disait-il, se trouvait suffisamment démontrée par le fait qu'il était capable de reproduire mot pour mot l'ensemble du droit canon, deux cents discours de Cicéron et vingt mille points de droit civil.

Après Gutenberg, tout ce que la mémoire avait, dans la vie quotidienne, à la fois régi et servi passa désormais sous l'égide de la page imprimée. À la fin du Moyen Âge, les livres manuscrits avaient été, parmi la classe restreinte des lettrés, une aide, un substitut parfois, à la mémoire. Mais le livre imprimé était infiniment plus transportable; il était aussi plus exact, plus facile à consulter, et touchait, bien sûr, un public plus large. Ce qui s'imprimait d'un auteur était connu de l'imprimeur, du correcteur et de quiconque se trouvait avoir en main la page imprimée. On pouvait maintenant se référer aux règles grammaticales, aux discours de Cicéron, aux textes théologiques, au droit canon, à la morale sans avoir à les porter en soi.

Le livre imprimé était un nouveau dépositaire de la mémoire, supérieur de mille manières à ces réserves individuelles, intérieures et invisibles, que chacun avait pu constituer jusqu'alors.Déjà, lorsque le codex de pages manuscrites reliées avait remplacé le long rouleau des origines, il était devenu bien plus commode de faire référence à une source écrite.

Après le XIIe siècle, certains livres manuscrits comportent même des tables, des titres courants, voire des index rudimentaires, ce qui montre que la mémoire commence alors à perdre du terrain. Mais la recherche deviendra plus facile encore lorsque les livres imprimés auront des pages de titre et des pages numérotées. El lorsqu'ils seront équipés d'un index - ce qui est le cas dès le XVIe siècle pour certains ouvrages-, le travail de la mémoire ne consistera plus qu'à connaître par cœur l'ordre alphabétique. Avant la fin du XVIIIe siècle, l'index alphabétique placé à la fin du livre était devenu chose courante. Les procédés mnémotechniques, bien qu'encore nécessaires, perdirent une bonne part de l'importance qu'ils avaient eue dans les hautes sphères de la religion, de la pensée et du savoir. Les performances spectaculaires cessèrent d'être admirées, devenant de simples curiosités.

Certaines des conséquences de cet état de choses avaient été annoncées quelque deux mille ans plus tôt. Dans son dialogue avec Phèdre, tel qu'il nous est rapporté par Platon, Socrate, en effet, regrette que le dieu égyptien Thot, inventeur de l'écriture, ait mal pesé les conséquences de son invention. Le dieu Thamos, alors roi d'Égypte, lui en fait le reproche : "Toi, père de l'écriture' tu lui attribues une efficacité contraire à celle dont elle est capable; car elle produira l'oubli dans les âmes en leur faisant négliger la mémoire; confiants dans l'écriture, c'est du dehors, par des caractères étrangers, et non plus du dedans, du fond d'eux-mêmes, que ceux qui apprennent chercheront à susciter leurs souvenirs; tu as trové le moyen, non pas de retenir, mais de renouveler le souvenir; et ce que tu vas procurer à tes disciples, c'est la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même; car, quand ils auront beaucoup lu sans apprendre, ils se croiront très savants, et ils ne seront le plus souvent que des ignorants de commerce incommode, parce qu'ils se croiront savants sans l'être"

|

Si déjà la parole écrite, selon Socrate, comportait pareils dangers, alors combien de fois ceux-ci allaient-ils être multipliés par l'introduction du texte imprimé ?

Victor Hugo nous le suggère avec bonheur dans un passage bien connu de Notre-Dame de Paris (1831)*. Le savant, tenant en main son premier livre imprimé, se détourne de ses manuscrits et, regardant la cathédrale : "Ceci, dit-il, tuera cela." L'imprimerie allait également détruire "les cathédrales invisibles de la mémoire", dès lors qu'il n'était plus indispensable d'associer choses ou idées à des images frappantes pour les mettre dans les lieux de mémoire.

Mais l'ère qui vit décliner l'empire de la mémoire sur le quotidien fut aussi celle de l'émergence du néo-platonisme, cet empire nouveau, mystérieux, où tout était caché, secret, occulte. Ce renouveau des idées platoniciennes en pleine Renaissance redonna vie et importance à la mémoire. Platon, en effet, disait que l'âme "se souvient" des formes idéales. Or voici que toute une constellation de talentueux mystiques inventait une nouvelle technologie de la mémoire. Elle cessait d'être un simple aspect de la rhétorique, une servante du discours, pour devenir une alchimie, un lieu d'entités ineffables; l'art hermétique découvrait les replis cachés de l'âme humaine. L'étrange théâtre de la Mémoire de Giulio Camillo, que l'on put voir à Venise et à Paris, proposait ses "lieux" non plus comme de simples commodités destinées au classement des souvenirs, mais, disait-il, dans le but de révéler " la nature éternelle des choses en des lieux éternels". Membres de l'Académie néo-platonicienne qu'avait fondée à Florence Cosme de Médicis, Marsile Ficin (1433-1499) et Pic de la Mirandole - illustration ci-contre - (1463- 1494) incorporèrent à leur fameuse philosophie tout un art occulte de la mémoire.

|

L'explorateur le plus remarquable de ces continents obscurs fut un vagabon inspiré, Giordano Bruno (1548- 1600). Dans sa jeunesse, il avait été moine, à Naples, où les dominicains l'avaient instruit dans leur art fameux de ma mémorisation. Lorsqu'il quitta son ordre, les laïcs espérèrent qu'il leur révèlerait quelques-uns de ses secrets. Ils ne furent pas déçus. Dans son livre Circé, ou les Ombres des Idées (1582), Bruno leur faisait savoir que cette habileté particulière n'était ni naturelle ni magique, mais qu'elle était le produit d'une science. L'ouvrage s'ouvre par une incantation émanant de Circé en personne, puis évoque l'étrange pouvoir que possèdent les décans du Zodiaque et les images qui les représentent. Les images sidérales, ombres des Idées, représentant des objets célestes, sont donc plus proches de la réalité que celles du monde transitoire d'ici-bas. Son système consistant à " se souvenir de ces ombres d'Idées, contractées pour une lecture intérieure" à partir des images célestes, devait permettre ainsi à ses disciples d'accéder à un plan supérieur.

" Il s'agit de donner forme au chaos informel. (...) Pour le contrôle de la mémoire, il faut que les nombres et les éléments soient disposés dans un certain ordre (...) à l'aide de certaines formes mémorable (les images du Zodiaque) ... J'affirme que, si vous méditez attentivement ces choses, vous atteindrez un art si justement figuratif que non seulement il vous aidera en votre mémoire, mais aussi, de façon merveilleuse, en tous les pouvoirs de votre âme"

Un moyen garanti d'accéder à l'Un qui se cache derrière la multiplicité des choses, de parvenir à l'Unité Divine !

Mais la mémoire au quotidien ne retrouva jamais l'importance qu'elle avait eue avant l'avènement du papier et de celui de l'imprimerie. Elle perdit de son prestige. En 1580, Montaigne écrit qu'une bonne mémoire est généralement synonyme d'absence de jugement. Et les intellectuels du temps de renchérir : " Rien n'est plus commun, disaient-ils, qu'un imbécile doué de mémoire".

|

Au cours des siècles qui suivirent l'invention de l'imprimerie, l'attention allait se déplacer des techniques de mémorisation à la pathologie de la mémoire. En cette fin du XXe siècle, les chercheurs mettent plutôt l'accent sur l'aphasie, l'amnésie, l'hystérie, l'hypnose et, bien entendu, la psychanalyse, tandis que les pédagogues se détournent des arts de la mémoire au profit de l'art d'apprendre, conçu, de plus en plus, comme un processus social.

Dans le même temps se manifeste un regain d'intérêt pour l'art de l'oubli. Selon Cicéron, lorsque Simonide offrit à Thémistocle de lui enseigner l'art de la mémoire, l'homme d'État athénien refusa, disant : " Ne m'apprends pas à me souvenir, mais plutôt à oublier, car je me souviens de choses que je préfèrerais laisser dans l'oubli, tandis que je ne puis oublier ce que je souhaiterais effacer de ma mémoire".

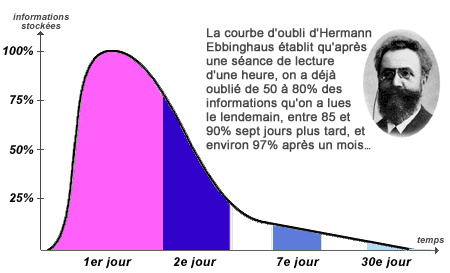

L'étude de l'oubli devint un des secteurs de pointe de la psychologie moderne, pour laquelle les processus mentaux devaient avant tout être examinés de façon expérimentale et mesurés. " La psychologie, déclare Hermann Ebbinghaus (1850-1909), a un long passé, mais son histoire est courte." Ses expériences, que William James qualifie d' "héroïques", étaient aussi remarquablement simples. Décrites dans l'ouvrage intitulé De la mémoire, contribution à la psychologie expérimentale (1885), elles jettent les bases de toute la psychologie moderne.

Pour les expériences, Ebbinghaus utilise des syllabes dépourvues de sens. En prenant deux consonnes au hasard, et en y intercalant une voyelle, il obtient quelque deux mille trois cents phonèmes mémorisables (et oubliables), qu'il dispose ensuite en séries. Ces syllabes présentaient l'avantage d'éviter toute association. Pendant deux années, il se prit lui-même comme cobaye afin de tester les capacités de mémorisation et de reproduction de ces syllabes, prenant scrupuleusement note de chaque expérience, des temps nécessaires à la remémoration, des intervalles entre deux tentatives. Il expérimenta également les techniques de "réapprentissage". Ses travaux auraient pu être de peu d'utilité s'il n'avait eu la passion des statistiques.

Ce livre était dédié à Gustave Fechner (1801- 1887) qui avait commencé l'étude des perceptions sensorielles. Ebbinghaus espérait que ces dernières ne seraient plus seules "à faire l'objet d'un traitement expérimental et quantitatif" , mais que les phénomènes proprement mentaux pourraient être abordés de la même manière. La "courbe d'Ebbinghaus" montrait l'existence d'une corrélation entre l'oubli et le temps. Les résultats de ses expériences, qui conservent aujourd'hui toute leur valeur, montraient que l'on oublie le plus souvent peu de temps après avoir "appris".

|

C'est de cette manière inattendue que débuta le balisage de notre monde intérieur au moyen d'instruments offerts par les mathématiques. D'autres expérimentateurs, cependant, poursuivant la tradition néo-platonicienne, continuaient à s'intéresser aux mystères de la mémoire. Ebbinghaus lui-même avait étudié "la résurgence involontaire des images mentales, passant des ténèbres de la mémoire à la lumière de la conscience". Quelques autres psychologues s'engouffrèrent derrière lui dans ces "ténèbres" de l'inconscient, affirmant qu'ils venaient d'inventer une "science" nouvelle.

Les fondateurs de la psychologie moderne portaient un intérêt croissant aux phénomènes d'oubli, tels qu'ils se manifestent dans la vie quotidienne. L'incomparable William James (1842-1910) écrivait ceci : " Dans l'usage pratique de notre intellect, l'oubli possède une fonction aussi importante que la mémoire ... Si nous nous souvenions de tout, nous serions, dans la plupart des cas, aussi mal lotis qu'en ne nous souvenant de rien. Pour nous rappeler une période écoulée, il nous faudrait autant de temps que cette période en a pris, et notre pensée n'avancerait pas.Toute durée remémorée implique des raccourcis et ceux-ci sont dus à l'omission d'une énorme quantité de faits qui remplissaient la durée en question. Nous arrivons, dit M. Ribot, à ce résultat paradoxal que l'une des conditions nécessaires au souvenir est justement d'oublier. Sans l'oubli total d'une quantité prodigieuse d'états de conscience, sans l'oubli momentané d'un grand nombre d'entre eux, nous ne pourrions nous souvenir de rien ..."

En un siècle où la quantité disponible de savoir humain et de mémoire collective allait être augmentée et diffusée comme elle ne l'avait jamais été, l'oubli devenait, plus que jamais, la condition première d'une certaine santé mentale.

Mais que devenaient les souvenirs "oubliés" ? Où étaient les neiges d'antan ? Au XXe siècle, le monde de la mémoire allait connaître une nouvelle mutation : on allait le redécouvrir dans les vastes territoires de l'Inconscient. Dans sa Psychopathologie de la vie quotidienne (1904), Sigmund Freud (1856- 1939) prenait pour point de départ des exemples simples tels que l'oubli des noms propres, celui des termes étrangers ou de l'ordre des mots. Le nouvel art de la mémoire qui fit la célébrité de Freud possédait à la fois les prétentions scientifiques de Simonide et de ses successeurs, et le charme occulte des néo-platoniciens. L'homme, bien sûr, s'était toujours interrogé sur le mystère des rêves. Or voilà que Freud, dans ce mystère, débusquait tout un vaste trésor de souvenirs. Son Interprétation des rêves (1900) montrait que la psychanalyse pouvait devenir un art et une science du souvenir.

D'autres, stimulés par Freud, poussèrent plus loin encore cette recherche. La mémoire latente, ou inconscient, devint une ressource nouvelle pour la thérapie, l'anthropologie, la sociologie. L'histoire d'Œdipe n'était-elle pas applicable à la vie intérieure de tout être humain ? Les métaphores mythologiques de Freud suggéraient que nous étions tous les héritiers d'une expérience commune et fort ancienne, mais ce fut Carl Jung (1875-1961) qui, plus proche de la tradition hermétique, popularisera la notion d' "inconscient collectif". Ainsi Freud, ses disciples et dissidents avaient-ils redécouvert, et peu-être reconstruit à leur manière, les cathédrales de la Mémoire.

Daniel BOORSTIN ( Les Découvreurs )