SACKS, L'AVENTURIER

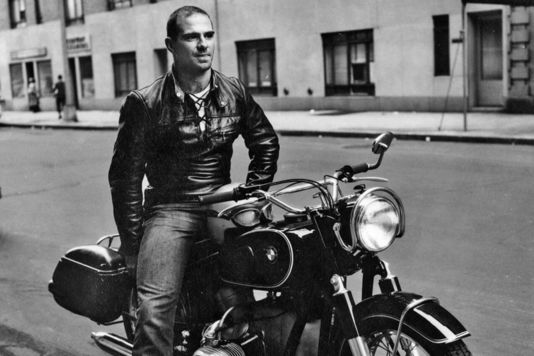

Oliver Sacks en 1961, dans le quartier de Greenwich Village, à New York.

Angleterre

Dans la famille, il était entendu qu’il serait médecin depuis son quatorzième anniversaire. Mais de grâce, pas dans la capitale. « J’estimais qu’il y avait beaucoup trop de docteurs Sacks à Londres : ma mère, mon père, mon frère aîné, David, l’un de mes oncles et trois de mes cousins germains. » C’est ainsi qu’Oliver s’éloigne de « l’imposante maison pleine de coins et de recoins » de Mapesbury Road et décolle pour Montréal, le 9 juillet 1960, le jour de ses 27 ans. Il reste par la suite en Amérique, à San Francisco puis à Los Angeles, enfin à New York où il enseigne à l’université Columbia.

Cette autobiographie, publiée trois mois avant sa mort, survenue le 30 août 2015, est empreinte d’une distance toute british. Des raisons de son départ, par exemple, on saura peu de chose, Oliver Sacks évoquant pêle-mêle une affectation non obtenue au Colonial Service (qui le pousse à fuir plutôt que d’accepter la conscription), le soulagement à quitter un foyer perturbé par les crises d’un jeune frère psychotique, « si tragiquement désespéré et mal soigné », l’aveu de son homosexualité, insupportable à sa mère. Ce grand spécialiste du cerveau manie peu l’introspection. Sa douce ironie à l’égard de lui-même comme de la vie voile à peine une forme d’intranquillité, subie plus qu’analysée, aiguillon dont on sent la pression dans tous les chapitres d’une existence aussi surprenante dans l’intimité que socialement brillante.

Chapeau

L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau, paru aux Etats-Unis en 1985 alors qu’il a dépassé la cinquantaine et a déjà trois livres à son actif, fait de lui un auteur à succès, traduit dans le monde entier. Le grand public découvre un médecin plein d’empathie qui, depuis longtemps, ne conçoit plus de séparer la neurologie de la psychiatrie. Sacks considère ses patients non comme des individus amoindris par leur maladie, mais au contraire comme riches d’une nouvelle façon d’être humain. Chacun des récits de cas clinique qui forment l’ouvrage est ainsi transformé en un portrait sensible, quand ce n’est en une véritable aventure, exploration de contrées inconnues.

Ce don de conteur, Sacks l’attribue à sa mère : « Elle nous avait raconté depuis notre plus tendre enfance des histoires médicales qui, si macabres et terrifiantes fussent-elles parfois pour mes trois frères et moi, mettaient toujours l’accent sur les qualités personnelles, les mérites spécifiques et la vaillance du patient concerné. » L’Eveil (1973, Seuil, 1993), le livre qui précède L’Homme qui…, a été rédigé sous son œil attentif. Ou plutôt sous son écoute : Oliver lui lisait ses récits dont elle décrétait qu’ils sonnaient « juste » ou « faux ».

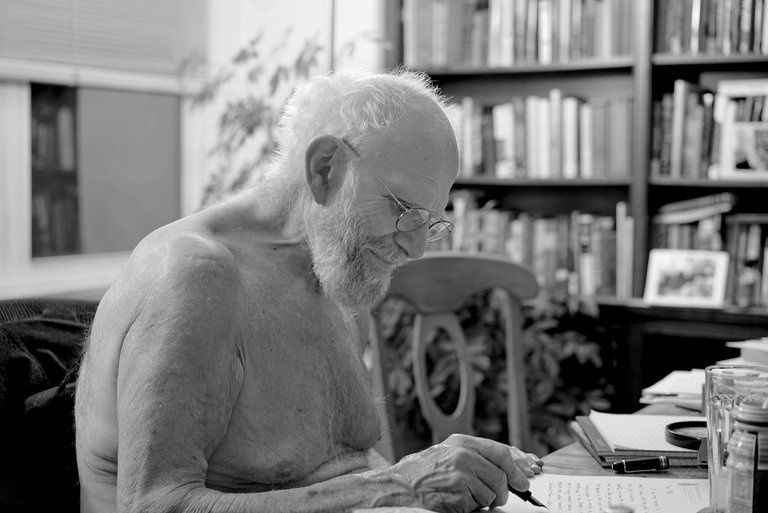

Sinon, à bien observer le riche cahier de photos d’En mouvement, Sacks portait plus volontiers la barbe que le chapeau.

Alexandre Luria

Alors que, dans les années 1960, la neurologie est en pleine révolution pharmacologique, Oliver Sacks s’étonne qu’on ne fasse presque jamais allusion aux recherches plus anciennes : « J’en étais d’autant plus consterné que ma pensée est avant tout narrative et historique. » A l’inverse de ses collègues, il se passionne pour le Manual de William Gowers, paru en 1888, mais aussi pour les Leçons de Charcot (1825-1893) et pour toute la littérature médicale du XIXe siècle dont la beauté le « galvanise ».

En 1968, ce grand lecteur attrape un livre, intitulé Une prodigieuse mémoire, qu’il dévore comme un roman, avant de s’apercevoir, au bout de trente pages, qu’il s’agit d’une description de cas. C’est sa seconde rencontre avec Alexandre Luria (1902-1977). Deux ans auparavant, il avait déchiré l’un de ses livres – un exemplaire de bibliothèque qu’il dut racheter –, « bouleversé » à l’idée que le neurologue soviétique avait déjà vu, dit, écrit tout ce qu’il pourrait jamais dire, écrire ou penser. Heureusement, le jeune homme, moins flegmatique qu’il ne pouvait paraître mais aussi moins modeste, n’y crut pas tout à fait. Ce livre changea néanmoins « l’objectif et l’orientation de[sa] vie en servant de modèle non seulement à L’Eveil mais à tous [s] es écrits suivants ».

Musique

L’histoire commence par un accident pas banal, une malencontreuse rencontre avec un taureau en Norvège (mais peu de choses sont banales dans la vie d’Oliver Sacks), qui le prive de l’usage de sa jambe, très endommagée et soumise à de multiples opérations. Mais voilà qu’on lui demande de se relever. Oliver Sacks entend soudain « avec une force hallucinatoire un passage superbement rythmé du Concerto pour violon et orchestre en mi mineurde Felix Mendelssohn ». L’audition mentale de cette musique lui rend instantanément sa faculté de locomotion.

Miraculeuse parfois, et sans effet secondaire, la puissance de la musique sur le cerveau nourrira Sur une jambe (1984, Seuil, 1987), récit de cette guérison, puis l’un des plus gros livres de Sacks, Musicophilia (2007, Seuil, 2009).

Dans l’index d’En mouvement, on trouve, bien sûr, « Musique comme thérapie » à côté de « Buñuel » ou de « Freud », d’« Hallucinations » ou de « Plasticité cérébrale », de « Notes de bas de page » (quatre occurrences) ou de « Ver de terre » (facéties tout à fait « sacksiennes »).

Muscle Beach

En 1960, sur cette plage de Los Angeles, le jeune Anglais ne se contente pas de regarder les corps d’haltérophiles. Il s’en fabrique un et il parade, comme d’autres, sous le soleil californien, fier de sa centaine de kilos.En mouvement révèle un étudiant infatigable, timide et réservé, qui se lance dans l’haltérophilie avec la même absence de mesure qu’il met à essayer les drogues. Leur consommation est certes très en vogue dans les campus américains des sixties, mais lui la pousse jusqu’à rester quatre ans accro aux amphétamines.

Extravagant ? Sacks n’était pas tout à fait conforme – c’est là l’une des raisons, sans doute, de son empathie envers les malades et leur bizarrerie, qui offraient un miroir à ses propres singularités. A San Francisco, quand il n’est pas de garde le week-end, l’interne revêt ses vêtements de cuir, chevauche sa moto (l’une des grandes passions de sa vie) le plus longtemps possible, dort peu et rentre à l’aube. A ceux qu’il croise, il dit s’appeler Wolf.

Solitaire, Sacks le reste longtemps, une caractéristique qu’il met sur le compte de son tempérament, de sa difficulté à reconnaître les visages et de son absence d’intérêt pour les sujets les plus propices à la conversation, comme l’actualité politique ou sociale. Ses amours furent rares. Avec une sincérité émouvante, il explique être resté quarante ans sans faire l’amour. Sa rencontre avec Billy transforma sa vie, il avait 75 ans.

Vivant

Rapport à la religion « inexistant », précise Oliver Sacks, qui fut pourtant élevé dans une famille juive pratiquante. Quelque temps après avoir mis un point final à son autobiographie, Sacks apprend qu’il est atteint d’un cancer incurable. Dans ses adieux, un texte adressé au New York Times, il écrit : « J’ai été un être sensible, un animal pensant sur cette belle planète et rien que cela a été un privilège et une aventure immenses. »

Extrait d’« En mouvement »

« Finissant par comprendre qu’il aurait été absurde de faire venir ma moto d’Angleterre par voie maritime, je décidai d’en acheter une neuve – une Norton Atlas assez conçue pour le trial pour que, quittant les routes, je puisse la conduire sur les pistes des déserts ou les sentiers montagneux. (…)

Les week-ends, je faisais en général de la moto tout seul aux environs de San Francisco. Un jour, cependant, j’aperçus une bande très différente de notre calme et respectable groupe de Stinson Beach : aussi bruyants que désinhibés, ses membres buvaient des canettes de bière et fumaient, chacun assis sur sa propre moto. Je vis en m’approchant que des logos des Hells Angels étaient cousus sur leurs blousons, mais il était trop tard pour faire demi-tour, si bien que je leur lançai : “Salut !” en arrivant à leur hauteur. Mon audace et mon accent anglais les intriguèrent, et il en alla de même quand je leur appris que j’étais médecin : ils m’acceptèrent sur-le-champ, sans me soumettre au moindre rite de passage ! J’étais d’une compagnie agréable, je ne les jugeais pas et j’étais médecin (profession qui m’amènerait de temps à autre à prodiguer des conseils à des motards blessés). Je m’abstins de participer à leurs randonnées ou à leurs autres activités, puis notre relation aussi bénigne qu’inattendue – pour moi autant que pour eux – s’interrompit paisiblement lorsque je partis de San Francisco un an plus tard. »

En mouvement. Une vie, pages 84-85

Julie Clarini