Un à zéro. Puis deux à zéro. Puis trois à zéro. En ce mois de mars 2016, à l’hôtel Four Seasons de Séoul (Corée du Sud), l’issue finale de ce match ne fait plus guère de doute. Le champion coréen de go, Lee Sedol, s’incline finalement 4 à 1 face à une machine pilotée par un programme informatique, AlphaGo, développé par une filiale de Google, Deepmind. Pour la première fois, ce qui est qualifié de machine learning – aussi appelé « apprentissage machine » ou « réseaux de neurones en intelligence artificielle » – écrase un cerveau humain dans ce jeu, réputé plus difficile à simuler que les échecs. Plusieurs spécialistes soulignent qu’ils s’attendaient à une telle possibilité, mais pas avant plusieurs années…

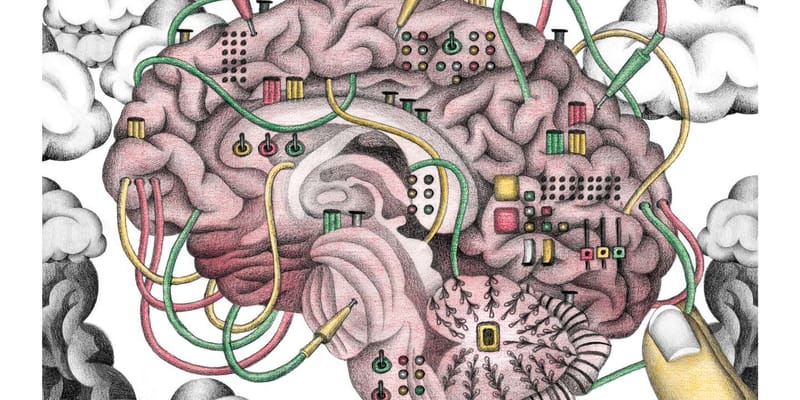

Pour le grand public, c’est la révélation de la puissance d’une nouvelle technologie, aussi appelée deep learning (« apprentissage profond ») qui alimente désormais les assistants vocaux, le cerveau des voitures autonomes, la reconnaissance des visages ou des objets, la traduction automatique, l’aide au diagnostic médical…

L’engouement pour ces techniques d’apprentissage automatique, porté par les grandes entreprises du numérique américaines ou chinoises (Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Baidu, Tencent…), balaie la planète entière et passe très rapidement des pages scientifiques des grands journaux aux pages technologiques, économiques, opinion, voire société. Car ces avatars de l’intelligence artificielle ne promettent pas seulement de bouleverser la croissance économique. Il est très vite question de nouvelles armes destructrices, de surveillance généralisée des citoyens, de remplacement des employés par des robots, de dérapages éthiques…

D’où vient cette révolution technologique qui a réveillé l’intelligence artificielle ? Son histoire est pleine de rebondissements. Elle s’est nourrie de l’apport des neurosciences et de l’informatique, ce qui a inspiré son nom. Mais aussi, plus surprenant, de physique. Elle a voyagé en France, aux Etats-Unis, en passant aussi par le Japon, la Suisse ou l’URSS. Plusieurs chapelles scientifiques s’y sont affrontées, gagnantes un jour, perdantes le lendemain. A tous il aura fallu patience, ténacité et prise de risque. Cette histoire tient en deux hivers et trois printemps.

« Une machine consciente d’elle-même »

Tout avait bien commencé. « L’armée américaine a révélé un embryon de ce qui pourrait être une machine qui marche, parle, voit, écrit, se reproduit et serait consciente d’elle-même », écrit le New York Times le 8 juillet… 1958. Cet article d’une colonne décrit le Perceptron, créé par le psychologue américain Frank Rosenblatt (1928-1971) dans les laboratoires aéronautiques de Cornell. Cette machine à 2 millions de dollars de l’époque est grosse comme deux ou trois frigos, dont jaillissent des écheveaux de fils électriques. Pour cette première démonstration devant la presse américaine, le Perceptron reconnaît si un carré dessiné sur une feuille est placé à gauche ou à droite. Pour 100 000 dollars de plus, le savant promettait que son Perceptron lirait et écrirait dans un an ; il faudra attendre plus de trente ans.

Mais ce qu’il faut retenir de cette tentative, c’est la source de son inspiration, qui irriguera jusqu’à AlphaGo et ses cousins. Frank Rosenblatt est un psychologue bercé depuis déjà plus d’une décennie par les concepts de cybernétique et d’intelligence artificielle. Il a d’ailleurs conçu son Perceptron grâce à des travaux de deux autres psychologues nord-américains, Warren McCulloch (1898-1969) et Donald Hebb (1904-1985). Le premier publie, avec le logicien Walter Pitts (1923-1969), en 1943, un article dans lequel il propose des neurones « artificiels » inspirés de leurs équivalents biologiques, en les dotant de propriétés mathématiques. Le second, en 1949, fournit les règles pour que ces neurones formels apprennent, comme le cerveau apprend par essais et erreurs.

Ce pont entre biologie et mathématique est audacieux. Une unité de calcul (un neurone) est active (prenant la valeur 1) ou inactive (prenant la valeur 0) selon les stimuli qu’elle reçoit des autres unités auxquelles elle est connectée, formant un réseau complexe et dynamique. Plus précisément, chacun de ces neurones effectue la somme pondérée de ces stimuli et la compare à un seuil. Si le seuil est dépassé, la valeur est à 1, sinon à 0. Les auteurs montrent qu’alors leur système connecté peut réaliser des opérations logiques, « et », « ou »… et ainsi effectuer n’importe quel calcul, en théorie.

Cette manière novatrice de calculer déclenche l’une des premières querelles de chapelle de notre histoire. Deux conceptions s’affrontent dans une bataille qui se poursuit encore aujourd’hui. Il y a d’un côté les « connexionnistes » et leurs réseaux de neurones artificiels, et de l’autre les tenants des machines « classiques », nos PC actuels. Ces derniers reposent sur trois principes : les calculs y sont essentiellement séquentiels, la mémoire et le calcul sont gérés par des composants distincts, et n’importe quelle valeur intermédiaire vaut zéro ou un. Tout le contraire pour les connexionnistes : le réseau est à la fois mémoire et calcul, sans contrôle central, et les valeurs intermédiaires peuvent être continues.

Un Perceptron est aussi une machine capable d’apprendre, notamment à reconnaître des motifs ou à classer des signaux. Un peu comme un tireur corrige son geste. Si le tir est trop à droite, on vise un peu plus à gauche. Ce qui se traduit au niveau des neurones artificiels par l’abaissement de l’importance des neurones « qui font tirer à droite », et l’augmentation de ceux « qui font tirer à gauche », afin de viser dans le mille. Reste à construire, ce qui n’est toujours pas le cas, cet écheveau de neurones et à trouver comment les connecter.

L’enthousiasme est d’ailleurs douché en 1969 avec la parution du livre Perceptrons, par Seymour Papert et Marvin Minsky (réédit., MIT Press, 2017, non traduit). Ces deux auteurs démontrent que la manière dont est construit le Perceptron ne peut résoudre que des problèmes « simples ». C’est le premier hiver de cette branche de l’intelligence artificielle, dont le premier printemps, il faut bien le reconnaître, n’avait pas été très fleuri. Ce coup de froid ne vient pas de n’importe qui. Marvin Minsky est à l’origine de l’expression même d’« intelligence artificielle », dès 1955.

Deux « IA » s’affrontent

Le 31 août de cette année, avec notamment son collègue John McCarthy, Minsky lance en effet une invitation à une dizaine de personnes à participer, l’été suivant, à deux mois de travaux autour du concept, pour la première fois utilisé, d’intelligence artificielle, au collège Dartmouth, dans le New Hampshire. Warren McCulloch sera présent, tout comme Claude Shannon, le père de la théorie de l’information, la base théorique de la télécommunication. C’est lui qui avait fait venir Minsky et McCarthy aux Bell Labs, les laboratoires de l’entreprise Bell d’où sortiront les transistors, les lasers… – et qui seront aussi l’un des berceaux de la renaissance des connexionnistes dans les années 1980.

Dans les années 1960, deux nouvelles « IA » s’affrontent. D’un côté, « IA » pour « intelligence artificielle », de l’autre, pour « intelligence augmentée »

En attendant, deux nouveaux courants vont naître et s’affronter sur un terrain de jeu qui sera le campus de l’université Stanford. Pendant les années 1960, à quelques encablures l’une de l’autre, deux nouvelles « IA » – selon la terminologie utilisée par le journaliste John Markoff dans son livre Machines of Loving Grace (Harper Collins Libri, 2015, non traduit) – s’affrontent. D’un côté le sigle « IA » pour « intelligence artificielle », dans une version différente de celle des réseaux de neurones et qui sera défendue par John McCarthy, qui quitte le Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour créer à l’université de Stanford le laboratoire SAIL (Stanford Artificial Intelligence Lab). De l’autre « IA » pour « intelligence augmentée », nouvelle approche proposée par Douglas Engelbart. Lui est recruté en 1957 par le Stanford Research Institute (SRI), établissement indépendant de l’université créé en 1946 pour développer les collaborations avec le secteur privé.

Douglas Engelbart a déjà un parcours complexe. Il est électronicien sur les radars pendant la seconde guerre mondiale, avant de reprendre des études et de faire une thèse sur des états gazeux bistables. Il crée même une entreprise qui disparaît en deux ans, avant d’arriver au SRI. Là, il développe sa vision d’augmentation des capacités humaines : il dit « voir clairement que des collègues pourraient être assis dans d’autres salles avec des postes de travail similaires, liés au même complexe informatique, et pourraient partager, travailler et collaborer très étroitement », rapporte le sociologue Thierry Bardini, dans le livre Bootstrapping (Stanford University Press, 2000).

Cette vision se concrétisera en décembre 1968, dix ans après le Perceptron, lors d’une démonstration de son oNLine System (NLS) avec éditeur de texte à l’écran, liens hypertexte entre documents, inclusion de graphiques et de texte, et une souris. Visionnaire, mais un peu trop tôt sans doute pour s’imposer.

Janvier 1984, premier Macintosh

John McCarthy, dans le labo voisin au SAIL, n’apprécie pas, selon John Markoff, ce NLS jugé trop « dictatorial », car imposant de structurer de manière particulière les textes. Ce chercheur iconoclaste, financé comme Engelbart par l’armée américaine, développe sa propre conception de l’intelligence artificielle, dite symbolique. Pour cela il capitalise sur LISP, l’un des tout premiers langages de programmation, qu’il a inventé. Il s’agit d’imiter le raisonnement du cerveau en enchaînant les règles et les symboles avec logique, pour arriver à élaborer une pensée, ou tout au moins à réaliser des tâches cognitives. Rien à voir donc avec l’idée des réseaux de neurones formels assez autonomes, capables d’apprendre mais incapables d’expliciter leurs choix. Si l’on met de côté un bras robotique servant du punch qui fit rire tout le monde en faisant déborder les verres, selon John Markoff, cette nouvelle approche eut pas mal de succès sous la forme de ce qui s’est longtemps appelé « systèmes experts ». En finance, médecine, procédés industriels, traduction… des successions de règles permettent à des machines d’analyser des données.

En 1970, un collègue de Minsky déclare même au magazine Life, « d’ici trois à huit ans, nous aurons une machine avec l’intelligence générale d’un humain moyen. Je veux dire, une machine qui sera capable de lire Shakespeare, de graisser une voiture, de raconter une blague, de se battre ».

Victoire de la vision symbolique

Mais l’intelligence artificielle n’aime pas les prophéties. En 1973 paraît en Angleterre un rapport, dit « Longhill », qui refroidit les ardeurs : « La plupart des travailleurs de la recherche sur l’intelligence artificielle et des domaines connexes confessent un sentiment prononcé de déception face à ce qui a été réalisé au cours des vingt-cinq dernières années. (…) Dans aucune partie du champ, les découvertes faites jusqu’à présent n’ont produit l’impact majeur qui était promis. »

Les années suivantes confirmeront ce diagnostic. Aux Etats-Unis, au milieu des années 1980, des entreprises en intelligence artificielle nouvelle mouture font faillite ou changent de pied. Les bâtiments ayant abrité SAIL sont détruits en 1986.

Douglas Engelbart a gagné. En janvier 1984, Apple sort son premier Macintosh, réalisant bon nombre des visions de l’ingénieur.

Résumons. Une « IA » a bien gagné mais ce n’est pas celle dont rêvaient les pères fondateurs, Minsky et McCarthy. C’est l’intelligence augmentée de Douglas Engelbart qui l’emporte, avec l’avènement d’outils informatiques personnels et efficaces. L’intelligence artificielle, la « vraie », semble patiner. La victoire de la vision symbolique sur la vision connexionniste a fait long feu. Mais cette dernière prépare sa résurrection.