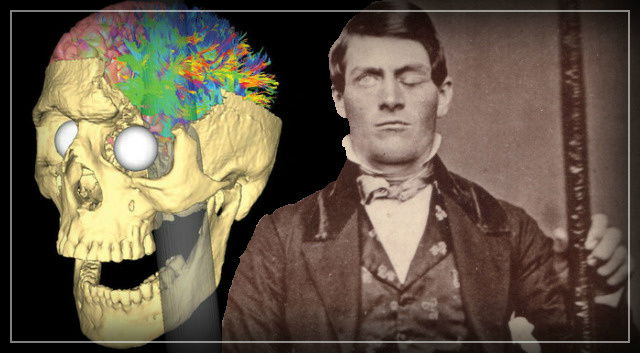

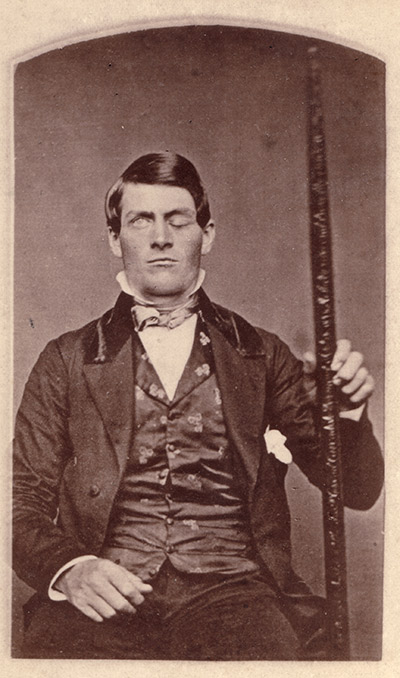

Phineas Gage, présentant un ptosis de la paupière après son accident. Cette photo, étant à l'origine un daguerréotype a été retournée

1.Du contremaître bien sous tout rapport au vagabond sociopathe

C'était le 13 septembre 1848, aux alentours de 16h30, ce moment de la journée où l'esprit aime à divaguer. Phineas Gage, un contremaître des chemins de fer, bourre de poudre un trou de dynamitage puis tourne la tête vers ses ouvriers. Ce fut le dernier moment normal de son existence.

Dans les annales de la médecine, les malades et les victimes sont presque toujours désignés par leurs initiales ou des pseudonymes. Pas Gage: son nom est le plus célèbre des neurosciences. Le paradoxe, c'est que nous en savons très peu sur cet homme –et dans ce que nous croyons savoir, notamment sur sa vie après son accident, il est très probable que les contre-vérités soient légion.

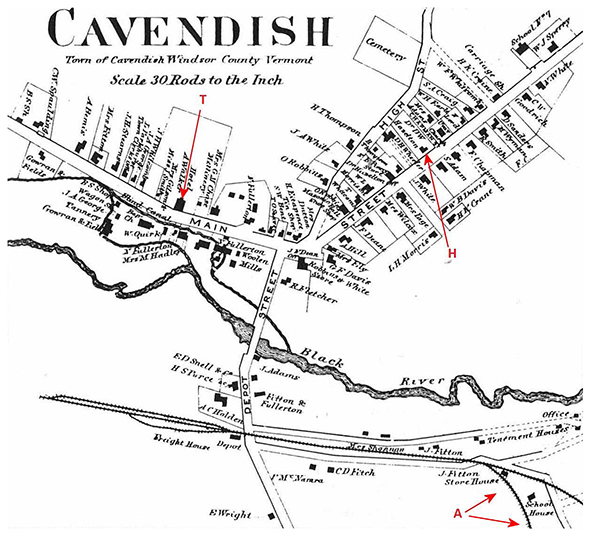

Cet automne-là, la Rutland and Burlington Railroad avait embauché Gage et son équipe pour venir à bout de gros rochers, à quelques kilomètres de Cavendish, dans le Vermont.

La réputation de Gage n'était plus à prouver, c'était même le meilleur contremaître des environs. Entre autres tâches, l'homme devait verser de la poudre à canon dans des trous de dynamitage, puis la tasser doucement à l'aide d'une barre à mine. Après cette étape, un assistant bouchait le trou avec du sable ou de l'argile afin de contenir la détonation.

Sa barre à mine, Gage l'avait spécialement commandée auprès d'un forgeron de la région. Fuselée comme un javelot, elle pesait plus de 6 kilos pour 1,10 m de long (Gage mesurait 1,68m). A son plus large, le diamètre de la barre avoisinait les 3 cm, mais sa dernière partie –celle que Gage avait près de la tête– était aussi effilée qu'une pique.

Des ouvriers étaient en train de hisser un énorme morceau de rocher dans un chariot, ce qui aurait déconcentré Gage.

Quant à ce qui s'est passé ensuite, les témoignages divergent. Pour certains, Gage aurait tamponné la poudre tout en gardant la tête tournée et sa barre à mine aurait frotté contre le bord du trou, créant une étincelle. Pour d'autres, c'est l'assistant de Gage (peut-être lui aussi distrait) qui avait oublié de mettre le sable dans le trou. Gage aurait alors tapé de toutes ses forces sur sa barre à mine en pensant tasser une substance inerte. Dans tous les cas, il y a forcément eu étincelle, embrasement de la poudre, explosion, et une barre à mine qui décolle du sol avec la force d'une fusée.

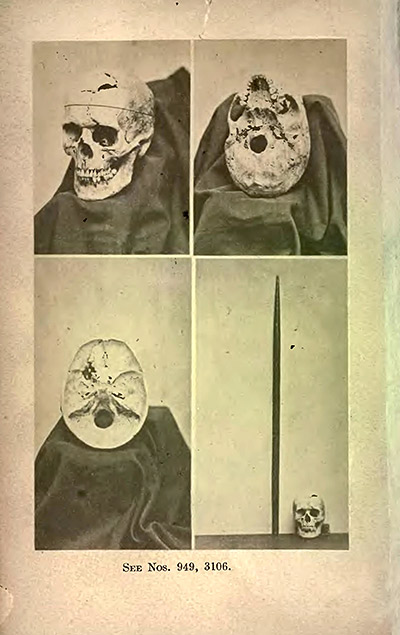

Le crâne et la barre à mine de Gage, après leur exhumation en 1870 / via J.B.S. Jackson/A Descriptive Catalog of the Warren Anatomical Museum

C'est par sa pointe et sous la pommette gauche que la barre à mine rencontre alors la tête de Gage. Une molaire explose, la barre passe sous l’œil gauche et déchire la face inférieure du lobe frontal du cerveau. Elle perfore ensuite le haut du crâne, pour sortir au niveau de sa ligne médiane, tout près du front et de l'implantation des cheveux.

Dans un mouvement parabolique, la barre continue un moment sa course –certains témoins disent même l'avoir entendue siffler– pour atterrir toute droite dans le sable, vingt mètres plus loin. On la décrit sanglante et dégoulinante d'une substance collante –le gras du tissu cérébral.

La violence du choc bascule Gage en arrière, qui tombe brutalement sur le sol. Le plus étonnant, c'est qu'il affirme ne jamais avoir perdu connaissance.

Il est simplement pris de légères convulsions, mais se remet à marcher et à parler en quelques minutes. Il se sent même suffisamment d’aplomb pour grimper dans une charrette à bœuf et, si ce n'est pas lui qui la conduit, rester debout pendant tout le trajet (un kilomètre et demi) qui le sépare de Cavendish.

Arrivé à son hôtel, il s’assoit sur une chaise, sous le porche de l'établissement, et discute avec les passants. Le premier médecin qui arrive pour l'examiner peut voir, de la rue, le crâne de Gage ouvert et le volcan d'os éclaté qui jaillit de son cuir chevelu. Gage le salue en inclinant la tête et lui lance un sarcastique:

«Je crois que vous allez avoir du boulot.»

Il ne sait pas combien sa phrase est prophétique. Cent soixante-six ans plus tard, Gage donne toujours énormément de travail aux scientifiques.

Une carte de 1869 de Cavendish, dans le Vermont, indiquant de deux lieux possibles de l'accident. T: Taverne de Joseph Adams ; H: Demeure du Dr. Harlow

En général, nous avons entendu parler pour la première fois de Gage lors d'un cours de neurosciences ou de psychologie, et la leçon à retirer de son accident est aussi simple qu'éloquente: le lobe frontal est le siège de nos facultés mentales les plus élevées; elles sont l'essence de notre humanité, l'incarnation physique de nos capacités cognitives les plus complexes.

Ce qui fait qu'au moment où le lobe frontal de Gage est réduit en miettes, le contremaître sérieux et bien sous tous rapport qu'il était devient un vagabond crasseux, effrayant et sociopathe. C'est aussi simple que cela.

L'histoire est d'une importance cruciale pour la compréhension du cerveau, que ce soit dans la communauté scientifique ou auprès du grand public. Son corollaire le plus douloureux, c'est que les gens souffrant de lésions au lobe frontal –les soldats, les victimes d'accidents vasculaires cérébraux ou encore les malades d'Alzheimer– sont susceptibles de voir disparaître en eux quelque chose d'essentiellement humain.

Pour autant, selon de récents travaux historiques, le récit canonique de Gage serait globalement du gros n'importe quoi, un mélange de préjugés scientifiques, de licence artistique et d'invention pure et dure.

De fait, chaque génération semble remodeler Gage à son image et nous ne disposons que de très peu de données véritables sur sa vie et son comportement post-accident.

Aujourd'hui, pour certains scientifiques, loin d'être passé du côté obscur, Gage se serait relevé sans trop de séquelles de son traumatisme et aurait retrouvé une vie à peu près normale –une éventualité qui, si elle s'avère exacte, pourrait transformer notre compréhension du cerveau et de sa capacité d'autoguérison.

2.Gage «n'était plus Gage»

La première histoire à apparaître sur Gage contenait déjà une inexactitude. Le lendemain de l'accident, un journal local se trompe sur le diamètre de la barre de fer. Une petite erreur, mais qui en augure de bien plus graves.

Pour Bigelow, Gage pouvait parler, marcher, voir, entendre. Il avait recouvré ses facultés

Le psychologue et historien Malcolm Macmillan, aujourd'hui affilié à l'Université de Melbourne, les catalogue depuis quarante ans. La carrière du chercheur est des plus protéiformes: entre autres sujets, il a étudié les enfants handicapés, la scientologie, l'hypnose et le fascisme. Dans les années 1970, son attention se tourne vers le cas Gage et il décide de partir à la recherche de ses sources primaires. Il en trouve extrêmement peu et réalise alors combien les données censées justifier les conclusions scientifiques sur cette affaire sont affreusement lacunaires.

Depuis cette époque, Macmillan trie les faits de la fiction, un sacerdoce qui se soldera par la publication d'un ouvrage universitaire sur l'accident de Gage et sa destinée, An Odd Kind of Fame.

S'il est aujourd'hui ralenti par une prothèse de hanche défectueuse –il a du mal à atteindre les livres du haut de sa bibliothèque–, Macmillan continue à se battre pour redorer la réputation de Gage. Au cours des années, il s'est tellement rapproché de son sujet qu'il en parle en le désignant par son prénom, Phineas. Avant toute chose, Macmillan fait valoir le décalage entre ce que nous savons réellement de Gage et ce que nous en pensons couramment:

«La description du changement comportemental de Gage comporte peut-être 200 ou 300 mots, mais nous en avons tiré des conclusions générales sur la fonction des lobes frontaux.»

En matière de sources directes, les informations les plus conséquentes proviennent de John Harlow, qui se décrivait lui-même comme un «obscur médecin de campagne». C'est le deuxième médecin à ausculter Gage le jour de l'accident en arrivant sur les lieux aux alentours de 18h.

Harlow est là quand Gage monte d'un pas lourd vers sa chambre d'hôtel et s'écroule sur son lit –en ruinant bien évidemment les draps, vu que quasiment tout son corps dégouline de sang et de substances diverses.

Quant à la suite des événements, les lecteurs à l'estomac sensible ont le droit de passer directement au paragraphe suivant.

Harlow rase le crâne de Gage et y retire un mélange de sang et de bouts de cervelle collés. Il extraie ensuite des morceaux de la boîte crânienne en insérant ses doigts des deux côtés de la plaie, un peu comme avec des menottes siamoises. Toutes les vingts minutes environ, Gage a un haut-le-cœur, car du sang et des morceaux graisseux de cervelle ne cessent d'obstruer l'arrière de sa gorge et de l'étouffer. Mais le plus incroyable, c'est que Gage ne semble pas du tout paniqué ni même décontenancé. Pendant tout le processus, il reste aussi conscient que loquace. Il affirme même qu'il retournera casser des cailloux d'ici deux jours.

L'hémorragie s'arrête sur le coup des 23h, et Gage passe la nuit à se reposer. Le lendemain matin, sa tête est entourée d'un épais bandage et son œil gauche pend d'un bon centimètre à l'extérieur de son orbite, mais Harlow lui autorise des visites. Il reconnaît sa mère et son oncle, ce qui est bon signe.

Mais quelques jours plus tard, sa santé se détériore. Son visage gonfle, son cerveau suinte et il commence à délirer, jusqu'à demander qu'on lui porte instamment son pantalon pour qu'il puisse aller se promener. Son cerveau a contracté une infection fongique et il tombe dans le coma. Un menuisier des environs vient prendre ses mesures pour son cercueil.

Le médecin américain John M. Harlow

Quatorze jours plus tard, Harlow lui fait subir une opération de la dernière chance, en ponctionnant le tissu cérébral à travers la cavité nasale pour drainer la plaie.

Pendant des semaines, la santé de Gage est plus qu'aléatoire et il perd la vue de son œil gauche, qui restera suturé jusqu'à la fin de sa vie.

Néanmoins, il finit par se stabiliser et, à la fin novembre, rentre chez lui à Lebanon, dans le New Hampshire –en compagnie de sa barre à mine, qu'il se met désormais à trimballer partout avec lui.

Dans son journal, Harlow joue les modestes et minimise son rôle dans la guérison de Gage: «Je l'ai pansé, écrit-il, Dieu l'a soigné.»

Pendant sa convalescence, des histoires sur Gage commencent à fleurir dans les journaux, avec divers degrés d'exactitude.

Dans la plupart, le ton est au sensationnalisme, et on met surtout en avant le caractère radicalement invraisemblable de sa survie. Le cas fait aussi jacasser les médecins –même s'ils demeurent des plus sceptiques. Un praticien y voit une «invention yankee» et, selon Harlow, d'autres se comportent avec Gage comme Saint Thomas avec Jésus:

«Ils refusaient de croire que l'homme avait survécu tant qu'ils n'avaient pas fourré leurs doigts dans le trou de son crâne.»

En 1849, le Dr. Henry Bigelow convoque Gage à la faculté de médecine de Harvard pour une évaluation. Même si Gage reste pour lui une curiosité –il le présente à ses collègues parallèlement à une stalagmite «remarquable pour sa ressemblance avec un pénis pétrifié»– cette visite est, avec le compte-rendu de Harlow, le seul témoignage détaillé et direct que nous avons sur Gage et son accident. Etonnamment, Bigelow estime que Gage a«passablement recouvré ses facultés de corps et d'esprit». Il convient cependant de noter que, comme le voulaient les examens neurologiques de l'époque, Bigelow n'a sans doute testé Gage que pour des déficiences sensorielles et motrices. Et parce que Gage pouvait encore marcher, parler, voir et entendre, Bigelow en a conclu à la bonne santé de son cerveau.

C'est en dehors du laboratoire que les problèmes commencent

Les conclusions de Bigelow sont conformes au consensus médical de l'époque, selon lequel les lobes frontaux ne servaient pas à grand-chose –notamment parce qu'il n'était pas rare de voir des gens souffrir de graves lésions dans cette zone et continuer leur vie. Aujourd'hui, les scientifiques savent que cette zone est impliquée dans quasiment toute l'activité cérébrale. L'extrémité des lobes en particulier, la région dite préfrontale, joue un rôle des plus importants dans le contrôle des impulsions et de la planification.

Mais même aujourd'hui, les scientifiques n'ont qu'une vague idée de la manière dont les lobes préfrontaux exercent ce contrôle. Et les victimes de lésions préfrontales réussissent souvent haut la main la plupart des examens neurologiques. Quasiment tout ce que vous pouvez mesurer en laboratoire –la mémoire, le langage, les fonctions motrices, le raisonnement et l'intelligence– semble demeurer intact chez ces personnes.

C'est en dehors du laboratoire que les problèmes commencent. On assiste notamment à des changements de personnalité et les lésions préfrontales s'accompagnent souvent d'un manque d'ambition, de prévoyance, d'empathie, et autres traits ineffables. Pas le genre de déficiences qu'un étranger pourrait remarquer en quelques minutes de conversation. La famille et les amis, par contre, saisissent parfaitement que quelque chose ne va pas.

Daguerréotype de Henry Jacob Bigelow

Ce qui est frustrant, c'est que le compte-rendu de Harlow sur l'état mental de Gage se limite à quelques centaines de mots, mais on comprend quand même que Gage a changé –d'une certaine manière.

Individu déterminé avant l'accident, Gage est désormais décrit comme capricieux et versatile, incapable de suivre une idée ou un projet. Avant, il mettait un point d'honneur à satisfaire les souhaits d'autrui, désormais, il n'y a que ses propres désirs en tête, et sans le moindre scrupule. Lui qui était un «homme d'affaires intelligent et avisé» semble désormais avoir perdu toute notion d'économie. Et s'il était auparavant courtois et révérencieux, Gage est désormais «vulgaire [et] malpoli, et se laisse même de temps en temps aller à la pire des insanités». Pour résumer le changement de personnalité de Gage, Harlow écrit que «l'équilibre (…) entre ses facultés intellectuelles et ses propensions animales semble avoir été détruit». Plus laconiquement encore, des amis disent que Gage «n'était plus Gage».

L'une des conséquences de ce changement, c'est que la compagnie de chemin de fer refuse de reprendre Gage comme contremaître. Le voilà qui commence alors à errer en Nouvelle Angleterre et à se présenter de lui-même comme bête de foire en compagnie de sa barre à mine, histoire de se faire un peu d'argent.

Il participe même à une exposition du musée P.T. Barnum de New York –qui n'est pas le cirque ambulant Barnum, comme l'affirment certaines sources. Pour quelques pièces de plus, les visiteurs les plus sceptiques ont le droit d'«écarter les cheveux de Gage et de voir les pulsation de sa cervelle», sous son cuir chevelu. Quelques temps plus tard, Gage trouve enfin un nouvel emploi stable: conducteur de diligence dans le New Hampshire.

Au-delà de ces quelques éléments, aucune archive ne permet de savoir ce que Gage a réellement fait dans les mois qui ont suivi son accident –et on en sait encore moins sur son comportement.

Le compte-rendu de Harlow ne comporte aucune chronologie qui permettrait de déterminer quand les symptômes psychologiques de Gage ont commencé à se manifester, ni s'ils se sont aggravés ou atténués avec le temps. Et quand on le lit de plus près, même les détails soi-disant spécifiques sur le comportement de Gage semblent finalement bien ambigus, si ce n'est cryptiques.

Que veut dire «changer» si personne qui le connaissait avant ne témoigne?

Par exemple, quand Harlow mentionne les soudaines «propensions animales» de Gage, que veut-il dire? Idem pour ses «passions animales». On a l'impression d'avoir affaire à quelque chose d'impressionnant, mais quoi? Un appétit d’orgre, des pulsions sexuelles incontrôlables, des hurlements à la lune? Harlow écrit aussi que Gage jure «de temps en temps», mais à quelle fréquence, précisément? Et quel est le contenu de ces jurons? S'agit-il de petites grossièretés comme «bordel» voire «merde», lancées avec parcimonie, ou de formules bien plus obscènes? Harlow note aussi que Gage se met à raconter des fables incroyables à ses neveux et nièces sur ses aventures. S'agit-il là de véritables affabulations, un symptôme fréquent de lésion frontale, ou un simple goût pour les histoires à dormir debout? Même la conclusion voulant que «Gage n'était plus Gage» peut dire à peu près n'importe quoi et son contraire.

Et, de fait, c'est ce qu'on s'est mis à lui faire dire. Si le diagnostic de lésion du lobe frontal est si difficile à poser, c'est que les comportements des gens varient énormément à l'état normal: naturellement, il se peut que nous soyons violent, rustre, cruel, querelleur, etc. Pour juger si une personne a changé après un accident, vous devez l'avoir connue avant. Malheureusement, aucun intime de Gage n'a laissé le moindre témoignage. Et avec si peu de données factuelles susceptibles de cadrer l'imagination des gens, il ne faudra que quelques années pour que les rumeurs se mettent à enfler sur le compte de Gage, jusqu'à ce qu'un tout nouveau Phineas fasse son apparition.

Macmillan résume ainsi la caricature de Gage:

«Un bon à rien paresseux, instable, impatient, poissard et ivrogne, errant de cirque en foire, incapable de s'occuper de lui-même, jusqu'à mourir sans le sou.»

Parfois, ses nouveaux traits se contredisent: des sources décrivent Gage comme complètement apathique sur un plan sexuel, d'autres comme un insatiable obsédé; pour certains, il est atrabilaire et irascible, pour d'autres, il est totalement vide à l'intérieur, comme lobotomisé.

Et certaines anecdotes sont des inventions pures et simples. On raconte notamment que Gage aurait vendu, en exclusivité, les droits de son squelette à une école de médecine –avant de changer de ville et de faire une offre identique à un autre établissement, puis encore à un autre, au gré de ses errances, en empochant à chaque fois l'argent de son arnaque. Dans une autre histoire, à vous plier en deux, Gage aurait passé les vingt dernières années de sa vie avec la barre à mine toujours empalée dans le crâne.

Mais le plus délicat, c'est que certains scientifiques ont remis en question l'humanité de Gage. L'Erreur de Descartes, le célèbre livre publié en 1994, véhicule plusieurs schémas connus: que la présence de Gage était insupportable aux femmes, qu'il s'était mis à «boire et à faire du tapage dans des quartiers douteux (1)», qu'il était un fier-à-bras, un menteur, un sociopathe. Plus loin, l'auteur et neurologue passe à la métaphysique. Il estime que le libre-arbitre de Gage a été compromis et fait l'hypothèse que «ses facultés mentales étaient affaiblies, ou qu'il avait perdu son âme».

On passe de ce qui a existé à ce qui aurait dû se passer

Bien sûr, les gens charcutent tout le temps l'histoire et pour des tas de raison. Mais quelque chose de spécifique semble avoir eu lieu avec Gage. Pour Macmillan, il s'agit de«licence scientifique».

«Quand vous analysez les histoires que l'on raconte sur Gage, déclare-t-il, vous avez l'impression que [les scientifiques] se laissent aller à une sorte de licence poétique –pour que le récit soit plus vivant, qu'il s'adapte mieux à leurs idées préconçues.»

La puissance de telles idées préconçues, Douglas Allchin, historien des sciences, la remarque aussi:

«Si les récits [en science] sont tous d'ordre historique –des événements qui ont existé, écrit Allchin, ils divaguent parfois vers des histoires qui “auraient” dû exister.»

Portrait de Phineas Gage tenant la barre à mine responsable de son accident.

Dans le cas de Gage, ces histoires qui «auraient» dû exister pour les scientifiques sont modulées par leurs propres connaissances médicales et contemporaines. Les lésions préfrontales s'accompagnent en effet d'un taux légèrement plus élevé de comportements criminels et antisociaux. Et même si tous les gens touchés ne tombent pas aussi bas, bon nombre changent d'une manière assez irritante: ils se mettent à uriner en public, à griller des feux rouges, à se moquer de personnes défigurées, à abandonner un bébé pour aller regarder la télévision.

Pour Macmillan, il est probablement inévitable que des anecdotes aussi fortes influencent l'avis que les scientifiques se font de Gage, a posteriori.

«Ils voient un patient et ils se disent, “tiens, c'est comme ça que Phineas Gage devait être”.»

Pour le dire clairement, Harlow ne fait jamais part d'éléments criminels ou manifestement déséquilibrés dans la nouvelle psychologie de Gage. Mais si vous êtes un expert des lésions cérébrales, la licence scientifique peut vous pousser à vouloir lire entre les lignes et à faire de la «pire des insanités» ou des «passions animales» des comportements bien plus répréhensibles.

Si on les répète souvent, de telles histoires acquièrent un semblant de véracité.

«Et dès que vous obtenez un mythe quelconque, scientifique ou autre, explique Macmillan, c'est quasiment impossible de le détruire.»

Macmillan déplore notamment «la rigidité cadavérique des manuels universitaires» qui touchent un public aussi conséquent qu'impressionnable et répètent les mêmes anecdotes sur Gage, édition après édition. «Les auteurs de manuels sont extrêmement paresseux», ajoute-t-il.

Sans surprise, les historiens remarquent aussi que les mythes sont d'autant plus résistants qu'ils sont de bonnes histoires –et celle de Gage est tout simplement sensationnelle.

Il était une fois, un homme au patronyme bizarre qui se fait transpercer le crâne par une barre à mine et qui survit. L'histoire est tragique, macabre, époustouflante, et obtient même l'imprimatur d'une leçon de sciences. Mais contrairement à d'autres fables scientifiques, sa trame est surprenante. Dans la plupart des mythes scientifiques, on part de la réalité pour exalter des héros (en général, scientifiques eux-mêmes) et en faire des créatures divines, intégralement pures et intégralement vertueuses. Gage, par contre, est diabolisé. Il est Lucifer, l'ange déchu. Si le mythe de Gage est si tenace, c'est aussi parce que l'avilissement d'un individu a quelque chose de fascinant à regarder.

3.Le périple d'une barre à mine

Avec le développement de nouvelles technologies informatiques et d'imagerie médicale, un nouveau chapitre de l'histoire de Gage s'est ouvert depuis un quart de siècle. Malheureusement, personne n'a conservé le cerveau de Gage après sa mort et les scientifiques n'ont à leur disposition que les quelques reliques qui nous restent de sa vie, notamment son crâne et la fameuse barre à mine, exposés au Musée d'anatomie Warren de la faculté de médecine de Harvard.

Conservateur du musée depuis six ans, Dominic Hall est devenu expert en «gagéologie». Il montre souvent le crâne et la barre à mine à des groupes d'étudiants et trouve que les visiteurs sont très attentifs quand on leur raconte l'histoire du traumatisme de Gage, même dans ses détails les plus scabreux. «Il a quelque chose, c'est indéniable», déclare-t-il.

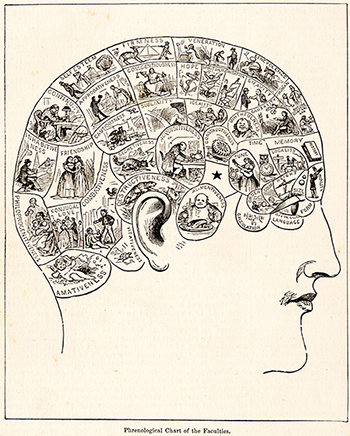

Le crâne de Gage et la barre à mine justifient d'ailleurs à eux seuls l'existence du Musée Warren, affirme Hall, même si appeler l'endroit «musée» est plutôt généreux. En réalité, il s'agit simplement de deux rangées de vitrines en bois, hautes de 2,5 m chacune et se faisant face dans une grande salle de la bibliothèque médicale de Harvard, au cinquième étage. On peut aussi y admirer des têtes de phrénologie, un masque mortuaire de Samuel Taylor Coleridge et des siamois morts-nés conservés dans du formol, entre autres curiosités.

Tête phrénologique du XIXe siècle, recadrée pour montrer les «organes» au sommet et à l'avant du crâne.

Sur le crâne de Gage, l'orbite gauche, près de la plaie d'entrée, semble dentelée. Sur le haut du crâne, la plaie de sortie consiste en deux trous irréguliers, séparés par un bout d'os, comme un vieux reste de chewing-gum blanc. La barre à mine est posée sur l'étagère du dessous.

Hall la dit lourde, sans pour autant trouver le qualificatif adéquat.

«Ce n'est pas comme avec une batte de base-ball ou une pelle, ajoute-t-il, parce que le poids est bien distribué tout du long.»

Il poursuit simplement par un «on y croit». La pointe de la barre est émoussée, comme le serait un crayon mal taillé, et son corps comporte une annotation calligraphiée en blanc, expliquant le cas Gage. Phineas y est mal-orthographié deux fois.

Sur le crâne, les traces manifestes des plaies d'entrée et de sortie ont incité plusieurs scientifiques à recréer numériquement le trajet de la barre à mine. Leur espoir, c'est de déterminer les zones du cerveau qui ont été détruites, pour que les déficiences de Gage gagnent en clarté. Ce genre de modélisation sophistiquée du cerveau aide aussi les scientifiques à comprendre ses fonctions normales, mais recréer l'accident le plus célèbre de l'histoire de la médecine a quelque chose d'indéniablement tape-à-l’œil.

La modélisation la plus célèbre de cet accident a été réalisée par l'équipe formée par Antonio et Hanna Damasio, mari et femme, deux neurologues travaillant aujourd'hui pour l'Université de Californie du Sud (USC).

La barre à mine a-t-elle touché un hémisphère? Les deux?

Antonio Damasio est l'auteur d'une célèbre théorie sur le fonctionnement des émotions, notamment quand elles complètent ou améliorent nos facultés de raisonnement. Pour ce faire, il s'est appuyé sur certains de ses patients souffrant de lésions des lobes préfrontaux. Mais il s'est aussi appuyé sur Gage (Damasio est l'auteur de L'Erreur de Descartes, c'est le scientifique pour qui Gage était devenu un vagabond sociopathe).

Si les Damasio ont modélisé l'accident de Gage, c'est qu'ils voulaient trouver des preuves que ses lésions avaient concerné les deux hémisphères cérébraux, un type de traumatisme qui induit des changements de personnalité d'autant plus spectaculaires. Ils trouvèrent ce qu'ils étaient venus chercher, et leur étude fit la une de Science en 1994.

Aujourd'hui, les Damasio soutiennent toujours les conclusions de leur article, mais deux autres études ultérieures, fondées sur des modélisations plus précises et réalisées sur des ordinateurs bien plus performants, remettent leurs résultats en question.

En 2004, une équipe menée par Peter Ratiu, qui enseignait à l'époque la neuro-anatomie à Harvard et qui travaille aujourd'hui aux urgences d'un hôpital de Bucarest, en Roumanie, conclut que la barre n'a pas pu traverser la ligne médiane du crâne et endommager l'hémisphère droit. Par ailleurs, compte-tenu de l'angle de la plaie d'entrée et des lésions minimes de la mâchoire, Ratiu conclut que Gage devait ouvrir la bouche et parler au moment de l'impact.

Quand Ratiu décrit sa version des faits –avec la barre à mine qui transperce une bouche grande ouverte– l'image des tableaux de Francis Bacon et de ses papes hurlant vient immanquablement à l'esprit.

En 2012, un spécialiste en neuro-imagerie, Jack Van Horn, publie une autre étude sur le crâne de Gage. Contrairement à Macmillan, Van Horn parle de Phineas comme de «M. Gage». La première fois qu'il s'est intéressé au cas, il vivait dans le New Hampshire, tout près de l'ancienne ferme de Gage, sur Potato Road. Van Horn travaille aujourd'hui à l'USC, dans le même département que les Damasio.

Van Horn explique que son étude passe au crible les millions de trajectoires que la barre à mine a pu emprunter, pour ne retenir que celles qui n'ont pas «détruit sa mâchoire, fait exploser sa tête, ni d'autres choses encore» (à titre de comparaison, l'étude des Damasio ne se fonde que sur une demi-douzaine de trajectoires). Le travail de Van Horn confirme celui de Ratiu: la barre à mine n'a pas pu traverser l'hémisphère droit.

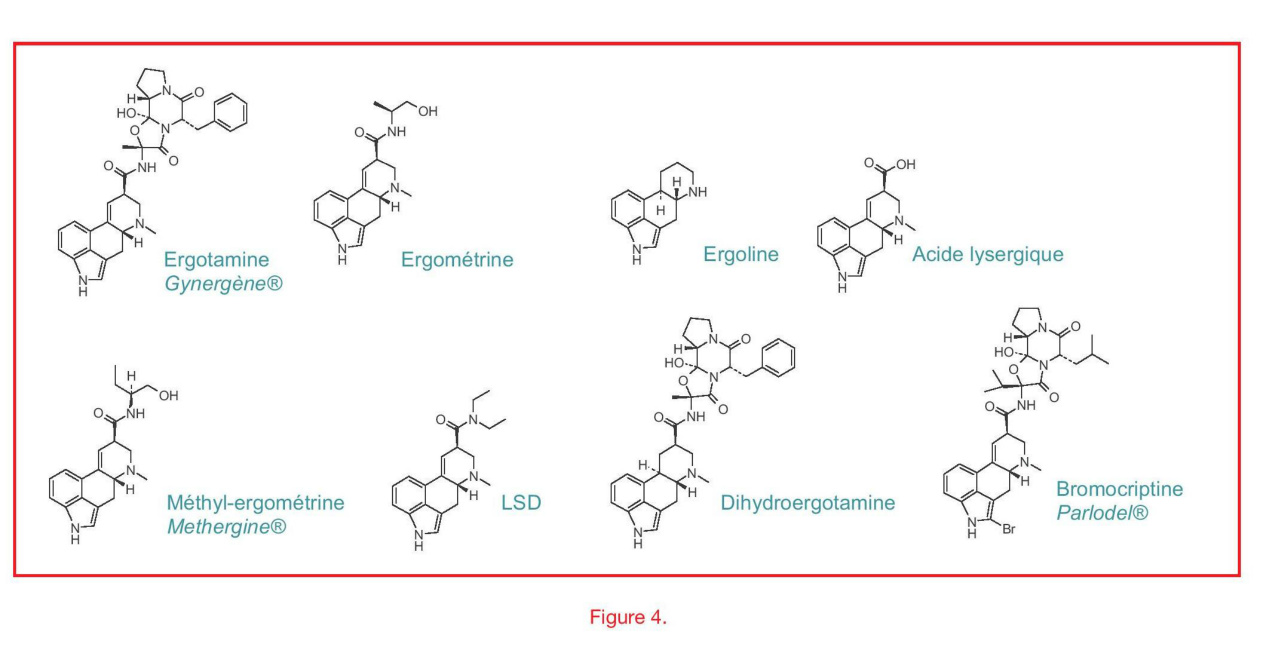

Tout en introduisant une petite nouveauté. Van Horn est spécialiste de connectivité cérébrale, ce champ de recherche émergent qui dit que si les neurones sont nécessaires pour comprendre les fonctions du cerveau, les connexions entre les neurones sont d'une importance tout aussi vitale. En particulier, les blocs de neurones qui gèrent le traitement de l'information dans le cerveau (la substance grise) atteignent tout leur potentiel seulement s'ils se connectent, via les axones (la substance blanche) à d'autres centres de calcul neuronal. Et si Gage, selon les conclusions de Van Horn, a pu souffrir d'une lésion atteignant 4% de sa substance grise, 11% de sa substance blanche ont été touchés, dont des axones reliant les deux hémisphères.

Modélisation informatique du crâne de Gage, avec la reconstitution du trajet le plus probable emprunté par la barre à mine (en gris). Les fibres colorées représentent la substance blanche du cerveau et montrent celles qui auraient pu être détruites par la barre. A droite, les fibres de substance blanche probablement lésées vues sous un autre angle / Van Horn JD, Irimia A, Torgerson CM, Chambers MC, Kikinis R, et al.

En d'autres termes, le traumatisme fut «bien plus conséquent que ce qu'on pensait jusqu'ici», ajoute-t-il.

Par contre, les conséquences de ces lésions sur le comportement de M. Gage sont bien plus difficiles à déterminer.

Van Horn a lu attentivement le livre de Macmillan, mais avoue que certaines des hypothèses gratuites qu'il a pu y trouver l'ont un peu effrayé.

«Je ne voudrais pas m'attirer les foudres [de Macmillan]», dit-il sur le ton de la plaisanterie. Pour autant, Van Horn compare une telle destruction de la substance blanche au type de lésions que peuvent induire des maladies neurodégénératives, à l'instar d'Alzheimer. Il est même possible que Gage ait manifesté les symptômes les plus courants d'Alzheimer, comme les sautes d'humeur ou l'incapacité à compléter des tâches.

Le premier compte-rendu de John Harlow mentionne que les changements de Gage «n'avaient rien à voir avec de la démence», reconnaît Van Horn. Mais Harlow a examiné Gage juste après son accident, ajoute Van Horn, et non pas des mois ou des années après, quand ce genre de symptômes étaient le plus susceptibles d'apparaître.

En dépit de leurs différences d'interprétation, Damasio, Ratiu et Van Horn sont d'accord sur un point: leurs modèles ne sont, fondamentalement, que des conjectures sophistiquées.

A l'évidence, la barre a mine a détruit du tissu cérébral. Mais les éclats d'os et l'infection fongique ont pu en détruire encore davantage –et cette destruction est impossible à quantifier. Par ailleurs, et c'est sans doute encore plus important, la position du cerveau dans la boîte crânienne et la localisation précise de diverses structures cérébrales peuvent varier énormément d'une personne à l'autre –les cerveaux sont aussi différents entre eux que le sont les visages. L'inventaire des lésions cérébrales se joue en millimètres. Et personne ne sait combien de millimètres de tissu cérébral ont effectivement été détruits dans le cas de Gage.

Mais l'ignorance n'a pas ralentit le rythme des spéculations. A chaque génération, Phineas Gage renaît, mais sous un nom différent: chaque génération réinterprète à neuf ses symptômes et ses déficiences.

Au milieu du XIXe siècle, par exemple, les phrénologues expliquaient la grossièreté de Gage par le fait que son «organe de la vénération» avait été réduit en bouillie. Aujourd'hui, des scientifiques citent Gage en appui de leurs théories sur les intelligences multiples, l'intelligence émotionnelle, la nature sociale du moi, la plasticité cérébrale, la connectivité cérébrale –autant de neuro-obsessions contemporaines. Macmillan ne fait pas exception: après avoir étudié la fin de la vie de Gage, il ne se contente plus de débusquer les erreurs des autres, mais formule sa propre théorie sur la rédemption de Phineas Gage.

4.«J'ai compris qu'il y avait quelque chose de contradictoire»

Pour continuer dans l'incroyable, en 1852 et après avoir travaillé pendant dix-huit mois dans une étable du New Hampshire, Gage embarque sur un bateau direction l'Amérique du Sud. Il a le mal de mer pendant tout le voyage. Il a été embauché par un entrepreneur qui espère profiter de la ruée vers l'or au Chili et, dès qu'il pose le pied à terre, Gage reprend son boulot de conducteur de diligence, cette fois-ci sur les pistes escarpées et caillouteuses ralliant Valparaiso à Santiago.

Combien de passagers connaissaient la petite histoire de leur conducteur borgne? On peut se le demander. Quoi qu'il en soit, Gage garde ce travail pendant sept ans.

C'est en regardant le mari de la reine d'Angleterre que Macmillan a compris.

Du fait de sa santé précaire, Gage est obligé de quitter le Chili en 1859 à bord d'un bateau à vapeur qui le mène à San Francisco. Sa famille vient d'emménager dans la région. Après quelques mois de repos, il trouve un poste d'ouvrier agricole et semble reprendre des forces.

Mais en 1860, une dure journée de labour finit par avoir raison de lui. Le lendemain, il fait une crise d'épilepsie pendant le dîner. D'autres suivent, et après un ultime épisode particulièrement violent, il meurt le 21 mai, à 36 ans, près de douze ans après son accident. Sa famille l'enterre deux jours plus tard, sans doute en compagnie de sa chère barre à mine.

L'histoire de Gage aurait pu s'arrêter là –une sombre tragédie paysanne, rien de plus– s'il n'y avait pas eu le Dr. Harlow.

Depuis quelques années, il avait perdu la trace de Gage, mais avait réussi à obtenir l'adresse de sa famille en 1866 (par le biais d'une «bonne fortune» qu'il ne précise pas davantage) et lui avait écrit pour prendre des nouvelles.

A force d'insistance, en 1867, il convainc la sœur de Gage, Phebe, d'ouvrir sa tombe pour lui permettre de récupérer son crâne. L'exhumation eut visiblement tout d'un événement, avec la présence de Phebe, de son mari, du médecin de famille, d'un croque-mort, sans oublier le maire de San Francisco et un certain Dr. Coon, tous là pour jeter un œil au cercueil rouvert.

Quelques mois plus tard, la famille de Gage fait le déplacement à New York pour remettre le crâne et la barre à mine en mains propres à Harlow. C'est là que le médecin rédige son étude de cas sur Gage, qui contient à peu près tout ce que nous savons de son état mental et de son périple en Amérique du Sud.

La plupart des biographies de Gage font l'impasse sur le Chili. Même Macmillan ne savait pas quoi en faire pendant des décennies. Mais depuis quelques années, il en est convaincu: le Chili est la clé pour comprendre Gage.

Le crâne de Phineas Gage dans sa vitrine / Musée d'anatomie Warren de la faculté de médecine de Harvard

Son eurêka, Macmillan l'a poussé un soir, devant sa télévision. Sur l'écran, le mari de la Reine Elizabeth, le Prince Philip, célèbre pour son goût pour les sports traditionnels, manœuvrait une calèche comparable à celles que Gage devait conduire pour gagner sa vie.

C'est en voyant la complexité du jeu des rênes et la difficulté de la manœuvre que Macmillan comprend. Un conducteur de calèche doit contrôler les rênes de chacun de ses chevaux avec un doigt différent, ce qui fait que prendre le plus simple des virages requiert une incroyable dextérité (imaginez-vous conduire une voiture en ayant à gérer chaque roue indépendamment).

De plus, les routes empruntées par Gage étaient très fréquentées, ce qui devait l'obliger à des arrêts fréquents, que ce soit pour prendre des gens ou éviter d'en écraser. Et parce qu'il prenait forcément de temps à autre ces routes de nuit, il fallait qu'il en mémorise la configuration, tout en faisant attention aux bandits. Il avait aussi probablement à s'occuper des chevaux et à collecter l'argent des voyageurs. Sans oublier les rudiments d'espagnol qu'il avait dû apprendre pour se faire comprendre.

«Qu'un individu réputé si impulsif, si incontrôlable, ait réussit à acquérir toutes les compétences nécessaires pour être conducteur de diligence, explique Macmillan, là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de contradictoire.»

Il suit son intuition et, après s'être plongé et replongé dans la vague chronologie de Harlow et de son étude de cas, Macmillan pense désormais que les troubles comportementaux de Gage n'ont été que temporaires et qu'il a fini par recouvrer certaines de ses fonctions mentales perdues.

Des sources indépendantes permettent d'asseoir cette théorie. En 2010, Matthew Lena, un informaticien et consultant en propriété intellectuelle qui collabore de temps en temps avec Macmillan, tombe sur les propos d'un médecin ayant vécu au XIXe siècle au «Chili» et qui connaissait bien Gage. «Il était en pleine jouissance de sa santé, écrit le médecin,sans la moindre infirmité quant à ses facultés mentales.»

Bien sûr, Macmillan ne croit pas que Gage ait pu recouvrer comme par magie l'intégralité de ses fonctions cérébrales et qu'il soit «redevenu Gage». Mais il pense qu'il en a recouvré suffisamment pour reprendre une vie à peu près normale.

Les connaissances neurologiques actuelles font de la guérison de Gage une idée parfaitement plausible. Autrefois, les neurologues pensaient que les lésions cérébrales causaient des déficiences permanentes: une fois qu'une faculté était perdue, elle ne revenait plus. Mais de plus en plus, ils admettent que le cerveau adulte est capable de réapprendre des compétences perdues. Cette faculté d'adaptation, que l'on appelle plasticité cérébrale, demeure relativement mystérieuse et œuvre avec une douloureuse lenteur. Mais l'essentiel, c'est que le cerveau est capable de recouvrer des fonctions perdues dans certaines circonstances.

L'exemple de Phineas Gage peut peut-être aider de nouvelles victimes

De fait, Macmillan estime que le quotidien très discipliné de Gage au Chili a contribué à sa guérison. Les victimes de lésions frontales ont souvent du mal à mener à bien des tâches, notamment des tâches ouvertes, parce qu'ils ont de grandes difficultés de concentration et de planification. Mais au Chili, Gage n'avait jamais à réfléchir à l'organisation de sa journée: préparer une diligence, c'est suivre chaque matin les mêmes étapes et la conduire, c'est suivre tous les jours la même route jusqu'à l'heure de faire demi-tour. Avec une telle routine, sa vie allait gagner en structure, et sa capacité de concentration aller en s'améliorant.

Un tel régime pourrait, en théorie, aider les victimes de lésions cérébrales comparables à celles de Gage. En 1999, un article assez sordide («Blessures cérébrales transcrâniennes causées par des tubes ou des barres de fer au cours des 150 dernières années») rapporte une douzaines de ces cas, dont un survenu lors d'un jeu de «Guillaume Tell» visiblement trop arrosé. Un autre accident similaire se produit en 2012 au Brésil, sur un chantier: une barre de fer tombe de cinq étages, atterrit sur le casque d'un ouvrier, le perce, et ressort entre ses deux yeux. De manière plus ordinaire, des soldats ou des accidentés de la route peuvent être victimes de lésions cérébrales.

Si on en croit l'interprétation traditionnelle du cas Gage, leur pronostic est des plus pessimistes. Mais selon celle de Macmillan, pas forcément. Que Phineas Gage ait réussi à reprendre du poil de la bête, voilà un puissant message d'espoir.

5.Fier, bien habillé, d'un charme désarmant

Phineas Gage n'a probablement jamais été aussi populaire. Plusieurs musiciens lui ont rendu hommage dans des chansons. Quelqu'un a lancé un blog, le Phineas Gage Fan Club, et un autre fan a même tricoté le crâne de M. Gage.

Sur YouTube, on trouve des centaines de vidéos sur Gage, y compris plusieurs reconstitutions de l'accident (avec des Barbies, des Legos ou en dessin animé avec l'inévitable commentaire " fracassanr").

Qui plus est, son crâne est devenu l'équivalent contemporain des saintes reliques médiévales: sur le livre d'or du musée de Harvard, au cours de l'année écoulée, on peut lire les témoignages de pèlerins venus de Syrie, d'Inde, du Brésil, de Corée, du Chili, de Turquie et d'Australie: «Un délice»; «Il fallait que je vois Phineas Gage avant de mourir».

Mais le plus important, c'est que de nouveaux documents sur Gage continuent à être exhumés.

En 2008, on débusque la première image connue de Gage. Un daguerréotype sépia qui le montre tenant sa barre à mine (une seconde photo a depuis été retrouvée).

Les propriétaires de la photo, les collectionneurs Jack et Beverly Wilgus, l'avaient au départ intitulée «le chasseur de baleine», en pensant que, tel le Capitaine Achab, le jeune homme sur l'image avait perdu son œil dans un combat avec un «cachalot énervé». Mais après avoir posté leur photo sur Flickr, ils recueillent les protestations de spécialistes de la chasse à la baleine, pour qui la barre lisse que l'homme tient dans ses mains n’a rien d'un harpon.

Puis un commentateur fait l'hypothèse qu'il peut s'agir de Gage. Pour le vérifier, les Wilgus comparent leur image à un moulage du visage de Gage, réalisé en 1849: la ressemblance est parfaite, y compris avec la cicatrice que Gage avait au front. Ce n'est qu'une seule image, mais elle fait voler en éclat la représentation classique d'un Gage en paumé crasseux et bestial. Ce Phineas là est fier, bien habillé, d'un charme désarmant.

Daguerréotype de Phineas P. Gage tenant la barre à mine responsable de son accident / Collection Jack et Beverly Wilgus

Scientifiquement parlant, l'héritage de Gage est encore plus ambigu.

A l'évidence, son histoire stimule l'imagination et attise l'intérêt des gens pour les neurosciences. Dès que je mentionne, en soirée ou autre, que j'ai écrit un livre sur les traumatismes les plus fascinants de l'histoire des neurosciences, il y a toujours quelqu'un pour s'écrier «Oh, comme Phineas Gage!». Mais il s'agit aussi d'une histoire insidieuse, du moins dans sa forme traditionnelle.

La nouvelle version qu'en donne Macmillan, fondée sur des interviews et des citations, semble gagner du terrain. Mais le chemin est rude.

«De temps en temps, soupire Macmillan, il m'arrive de me [demander]: mais dans quelle galère je me suis embarqué à travailler là-dessus?»

Rapportée aux recherches les plus récentes sur Gage –en particulier celles concernant la connectivité et la plasticité cérébrales– cette nouvelle théorie a l'air solide. Mais ce sera à la postérité de juger. Chaque nouvelle théorie nous rapproche peut-être un peu plus de la vérité. D'un autre côté, il y a peut-être une malédiction Gage: être à tout jamais un test de Rorschach historique qui ne révèle que les passions et les obsessions du temps présent, forcément fugaces.

Face à toutes ces incertitudes, Ratiu, le médecin de Bucarest, conseille aux neuroscientifiques de ne plus prendre Gage comme cas d'école. «Bordel, qu'on laisse ce pauvre type tranquille!», s'exclame-t-il (pour faire peut-être corps avec leur sujet, les gens qui parlent de Gage se laissent parfois aller à la «pire des insanités»). Mais la chose est peu probable. Dès qu'un professeur aura besoin d'une anecdote sur les lobes frontaux«il tirera cette carte de sa poche», admet Ratiu.

«C'est comme quand vous parlez de la Révolution française, vous évoquez forcément la guillotine, parce que c'est trop cool.»

Le cerveau est la manifestation physique de la personnalité et du sentiment de soi

Quoi qu'il en soit, conclut Macmillan, «l'histoire de Phineas mérite de rester dans les esprits car elle illustre avec quelle facilité une quantité dérisoire de faits peut se transformer en mythe scientifique et collectif». Et l'usine à mythe tourne encore à plein régime. «On m'a souvent contacté pour faire un film ou une pièce de théâtre», dit-il. L'un de ces scénarios mettait en scène un Gage tombant amoureux d'une prostituée chilienne qui le sauvait de sa vie de débauche. Dans un autre, Gage revenait aux Etats-Unis, copinait avec un esclave, qu'il libérait, et ensemble ils gagnaient la Guerre de Sécession aux côtés d'Abraham Lincoln.

Une dernière raison, plus profonde, explique pourquoi Gage restera probablement toujours avec nous, malgré toutes les zones d'ombre qui peuvent l'entourer.

Il est l'indice d'un fait d'importance: que le cerveau et l'esprit ne font qu'un. Comme l'a écrit un neuroscientifique «sous toutes ces histoires à dormir debout et ce sensationnalisme échevelé, il y a une vérité bien plus fondamentale dans l'histoire de Gage, une vérité qui aura façonné les neurosciences modernes comme aucune autre: le cerveau est la manifestation physique de la personnalité et du sentiment de soi».

C'est une idée essentielle, une vérité que nous avons percée grâce à Phineas Gage.

Sam Kean